Почему на выставку о «Зените» нужно идти не только болельщикам

В петербургском «Севкабель Порту» открылась выставка «Зенит Петербург. 100 лет вместе». Созданная футбольным клубом и музейным бюро Planet9, она стремится рассказать не столько о голах и очках, сколько о почти мистической связи между командой, городом и его жителями. «Сноб» побывал на выставке и поговорил с основателем и генеральным директором музейного бюро Planet9 Агнией Стерлиговой.

«Зениту» — 100 лет, и эту дату клуб из Петербурга отметил выставкой. Вместить вековую историю в стены одного павильона — сложно. Но организаторы — сам «Зенит» и команда Planet9 — подошли к проекту как к хронике эмоций, а не сухих дат. В итоге — масштабная экспозиция на 2000 квадратных метрах, где история клуба переплетена с судьбой города.

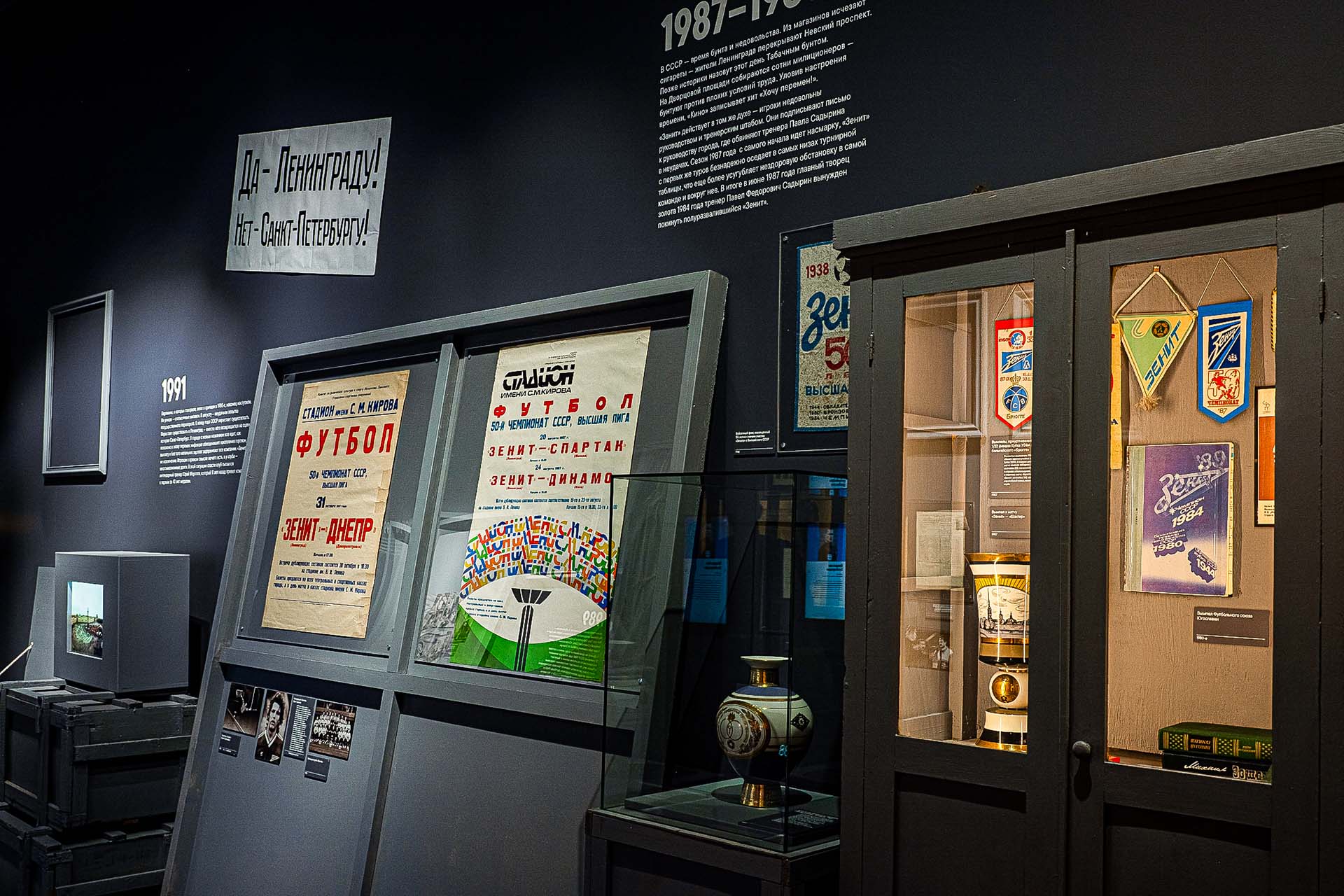

Старые музейные приемы здесь идут в паре с современными: парадные залы соседствуют с граффити, архивные документы — с интерактивными экранами. Пространство поделено на двенадцать тематических зон, каждая — со своим ритмом и атмосферой. Где-то ты просто смотришь, где-то участвуешь — например, берешь на себя роль тренера и принимаешь тактическое решение в виртуальном матче.

Отдельное удовольствие — аудиогид. Его озвучили люди, без которых Петербург звучал бы иначе. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывает о зарождении футбола в имперской столице, историк Лев Лурье — о появлении команды на Ленинградском металлическом заводе. Михаил Боярский, Александр Розенбаум, Сергей Шнуров — каждый вспоминает свой «Зенит». Татьяна Буланова говорит о непростых 90-х, а Теодор Курентзис — о Шостаковиче, который не просто болел за клуб, а вел личную статистику матчей. Тетради Шостаковича — один из экспонатов.

Всего — почти две тысячи артефактов. Их собирали по архивам, из личных коллекций, приносили бывшие игроки и болельщики. Рядом с бутсами Радека Ширла, в которых он забил чемпионский гол в 2007-м, — аннулированный билет на матч 22 июня 1941 года, первая в городе сумка Adidas 70-х, полиэтиленовый пакет «Зенит — чемпион СССР 1984», и целый автомобиль — старая «Хонда», на которой фанаты однажды добрались аж до Владивостока, чтобы поддержать своих.

Выставка не делает вид, что все всегда было идеально. Здесь вспоминают и 40-летнюю засуху без титулов, и вылет, которого удалось избежать в 1967-м, и 90-е, когда клуб собирали буквально по сусекам. «Коридор 90-х» — одно из самых сильных пространств на выставке: темный, узкий, сжатый. И в конце коридора — светящийся Кубок России 1999 года, выигранный тогда вопреки всякой логике.

Финальный зал — «золотой». Все трофеи «Зенита» движутся по кольцевой ленте: без иерархии, без акцентов. Просто череда кубков — длинная, сверкающая и, по ощущениям, бесконечная.

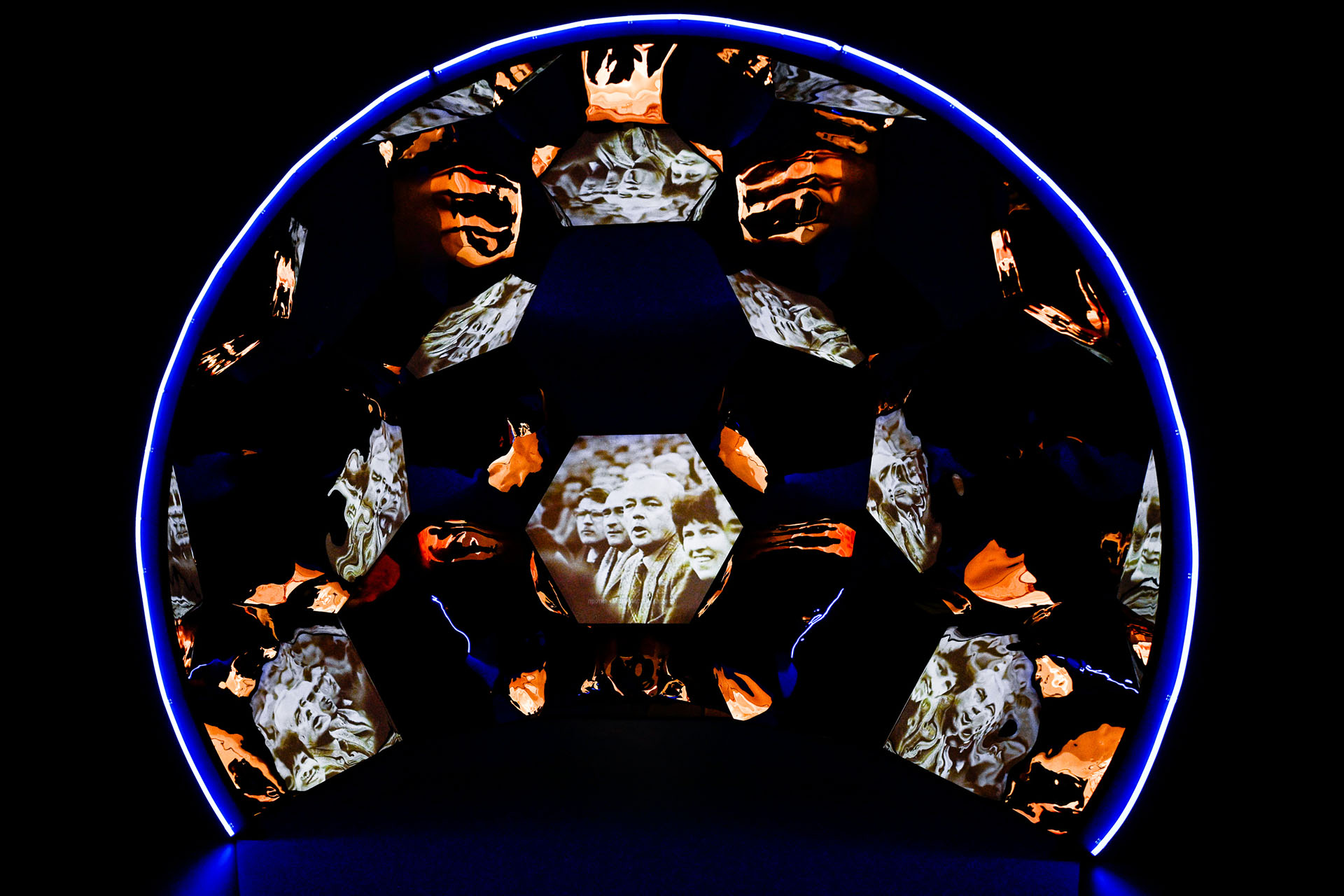

Один из самых неожиданных залов – тот, что посвящен чемпионству «Зенита» 1984 года. Он решен как храм: форма купола, апостолы-игроки по стенам, Кубок в центре — то есть буквально на грани провокации. Почему такой акцент именно на этом событии?

Ответ, на самом деле, очень простой. Победа в чемпионате СССР 1984 года стала абсолютным триумфом «Зенита» после сорока лет без значимых достижений. Мы ведем наш рассказ, как мы это называем, хронотематическим образом. Начинаем с утверждения, что Петербург — российская столица футбола, и подкрепляем это фактами. Затем вместе с командой и городом проходим через разные этапы. Например, военный период, отмеченный двумя важнейшими событиями: блокадным матчем 1942 года и победой в Кубке РСФСР 1944 года. Это надрывная история: город, только что переживший блокаду, находит в себе силы для футбольных свершений.

А затем наступают те самые сорок лет, с 1944-го по 1984-й, в которые, с точки зрения больших трофеев, не происходит ничего значимого. Да, команда временами занимала вторые места, но для болельщиков «Зенита» это было хождение по пустыне. Мне кажется, такие известные фразы, как «Люби "Зенит" больше побед» (так мы неформально назвали зал, посвященный этому периоду) или просто «40 лет без побед», красноречиво говорят о том, что не только триумфы могут быть причиной лояльности. Иногда отношение к команде, которая не выигрывает кубки, даже в большей степени свидетельствует о ее значимости для города. Легко болеть за того, кто все время побеждает, у кого дорогие легионеры и все прекрасно.

Как сейчас, например.

Именно. А ты попробуй быть верным поклонником клуба, который десятилетиями не занимает первых мест. Работая над выставкой, мы провели множество интервью — с болельщиками, горожанами, историками. И люди старшего поколения до сих пор вспоминают победу 84-го года как главный триумф «Зенита». Например, историк Лев Яковлевич Лурье даже писал в своих книгах, что это был самый счастливый день в его жизни. Возможно, один из самых счастливых, но само это утверждение производит огромное впечатление.

То есть для тех, кто застал 84-й, это важнее, чем Кубок УЕФА 2008-го?

Это просто медицинский факт.

А зал «40 лет без побед», или, как вы его называете, «Люби "Зенит" больше побед», он умышленно решен в стилистике такого казенного советского кабинета с деревянными панелями и картами на стенах?

Да, конечно. Если вы обратите внимание, мы и в других залах играем в эту музейную игру. Например, попадая в зал «Команды мастеров», посвященный 30-м годам и зарождению «Зенита», вы видите пространство, которое отсылает к образам того времени, с развешанными лозунгами. Все мы помним фотографии, скажем, Зимнего дворца, внутри которого висят революционные растяжки. Это образ, который считывается на уровне ДНК, его даже не надо объяснять.

Мы стремились сконструировать проект так, чтобы многое становилось понятным интуитивно. Вот вы сами при входе в зал 1984 года задали вопрос о его «храмовой» стилистике. То есть мы уже своим решением ответили на потенциальный вопрос. Или, например, в зале, где рассказывается о блокаде, сверху вы увидите надписи, какие были на стенах домов во время бомбежек. А попадая в зал «Люби "Зенит" больше побед», мы — да — оказываемся в атмосфере этих сорока лет. Я сейчас использую слово «застой», но вы, возможно, подберете более точное определение.

Безвременье?

Да, что-то в этом роде. На самом деле, там ведется довольно интересный рассказ о контексте, выявляется связь между тем, как город ощущал себя на политической карте страны, и тем, как футбольная команда отражала его статус. Рассказывается, как снабжение ресурсами тоже в каком-то смысле определяло положение городов и, как следствие, возможности команд. Там нет прямого утверждения, что, мол, не было денег — и поэтому не было побед, потому что деньги не всегда все решают. В 44-м как-то же победили. Но тем не менее, мы задумали такой образ музея, где лакированное дерево, панели, такой легкий флер увядания. А потом вы выходите в современную зону, зону триумфа, и видите все тот же музей, но его стены уже расписаны улицей, словно городское искусство ворвалось внутрь.

Кто писал пояснительные тексты к экспонатам? Они у вас очень старательные, неформальные, не просто для галочки.

Да много кто писал. Если все сложить, получится книга страниц на триста. А формальными они быть не могут — это элементарные законы выставочной музейной технологии. Человек же сам определяет, как распределить свое время. Кто-то за час проходит по всем залам и получает общее впечатление. А кто-то решает остановиться у конкретного экспоната. И если вы остановились, если вы «застряли» — вы должны получить достаточно информации. Чтобы не было разочарования. Можно, конечно, достать мобильный телефон, открыть гугл — там все написано. Но перед нами все-таки стояла задача не просто разложить в витрине бутсы и билетики на матчи. Да, это важные свидетели, «шум эпохи». Но именно рассказ, фокус взгляда на разные истории и предопределяет «голос» выставки — то, что хотел сказать художник. Поэтому над текстами мы работали тщательно.

Технический вопрос: все эти перегородки, стены – как они появились? Достались по наследству от предыдущих выставок или вы пришли в пустое пространство и все это возводили?

Мы пришли в заводской цех. И это была одна из наших амбиций — сделать так, чтобы человек, попадая сюда, вообще забывал, что это промышленное здание «Севкабеля». Так что да, строили и стены, и пол, и потолок.

Сколько времени это заняло?

Сама стройка — месяца полтора. Но проект мы готовили больше года. Можно даже сказать, два года, если учитывать первоначальную проработку концепции. Контент для чего-то подобного собирался давно, поэтому сложно точно определить точку старта работы над экспозицией. Но больше года — это точно.

Если выбрать какой-то один зал или элемент в этой экспозиции, что лично вам, как создателю, кажется наиболее удачным?

Мне очень нравятся анфилада — когда вы можете встать в начале одного зала и увидеть перспективу. Кажется, это классно получилось. И, наверное, концепция «большой игры» — разделение на историческую часть до «нового времени» и само «новое время», которое решено совершенно по-другому, где уже видны все эти промышленные балки цеха. В этой дихотомии и складывается внятный рассказ для зрителя. Он все понимает сам. Вот мы сейчас с вами после «пантеона» 84-го года пройдем по коридору, который символизирует 90-е — период упадка, печали.

Мрачный коридор, да. Какие-то статуи, замотанные серой тканью.

Мы же с вами в музее. А что было в музее в 90-е? Ведро, куда капала вода с потолка. Люди занимались другими вещами. Из триумфа 84-го вы попадаете в пространство, которое тоже музейное, но немного «потраченное». Но в конце этого коридора блестит Кубок России 1999 года: То есть «Зенит» с этим упадком справился. Как и музеи.

На выставке есть интерактивная игра, где нужно угадать, кто кому отдаст пас — на экране идут фрагменты матчей «Зенита», дальше стоп-кадр и три варианта развития атаки, из которых нужно выбрать правильный. Это кто придумал?

Залипли?

Конечно.

Это мы сочинили. Нужно было рассказать про тренеров, это же очень важная часть клубной идентичности. Я потому и говорю, что выставка хронотематическая: есть путь «родился-женился», то есть 30-е, блокада, стадионы, победа 84-го. А есть тематические сквозные линии. Тренеры, например, были всегда на протяжении этих ста лет. От фигуры тренера и его тактики зависит очень многое, у каждого свой яркий подход. В этой интерактивной зоне можно «залипнуть» реально на полтора часа. Мы постарались конвертировать этот сложный рассказ в более простую и увлекательную форму, чтобы люди понимали: тренерская работа — это не только про то, какого легионера купить. Это про психологию, про настроение игроков, про их интеллектуальное развитие, про выбор стратегии. Там этих стратегий очень много. Я сама в них ничего не понимаю, так что не спрашивайте.

Я потому и спросил, кто придумал, потому что инсталляция эта выглядит очень профессионально, как на хорошем спортивном телевидении.

Слушайте, я и от балета далека, тем не менее… Это наша профессиональная задача — сделать проект на любую тему. И отсутствие личного, «болельщицкого» отношения иногда очень помогает. Потому что ты смотришь на материал местами очень отстраненно, даже цинично, и думаешь: «Вот я посетитель, и мне это неинтересно. Как мне саму себя заинтересовать?» Когда в команде проекта есть разные люди — клуб, который знает все про каждый билетик, бутсу, майку, и для них это все бесценно, потому что это часть истории, и есть я, которая, условно, «здрасьте, я Агния из Москвы, и я не разбираюсь в футболе» — это создает правильный баланс.

А вы что, из Москвы?

Вообще я из Москвы, но мой муж Александр Кармаев, с которым мы вместе делаем все проекты бюро, из Петербурга. Мы проводим здесь много времени семьей. Эта выставка, конечно, адресована не только местным, кто хорошо знаком с историей города и клуба. Она — в том числе для туристов. Что-то же должно заставить меня пойти на такую выставку, отдать деньги за билет? Это очень важная задача, ее надо было решить и, надеюсь, что у нас получилось.

Беседовал: Чермен Дзгоев