Чайные гриб, изменчивая архитектура и одушевленные вещи: 5 работ — 5 лет работы галереи MSCA Gallery

Выставка «5/5», приуроченная к пятилетию Московской школы современного искусства, прошла в галерее MSCA Gallery в арт-пространстве Cube.Moscow. Она объединила работы пяти выпускников — по одному от каждого года — и стала размышлением о внутреннем конфликте между стремлением к высокой оценке и желанием сохранить собственный голос. «Сноб» подробно рассказывает о каждом объекте.

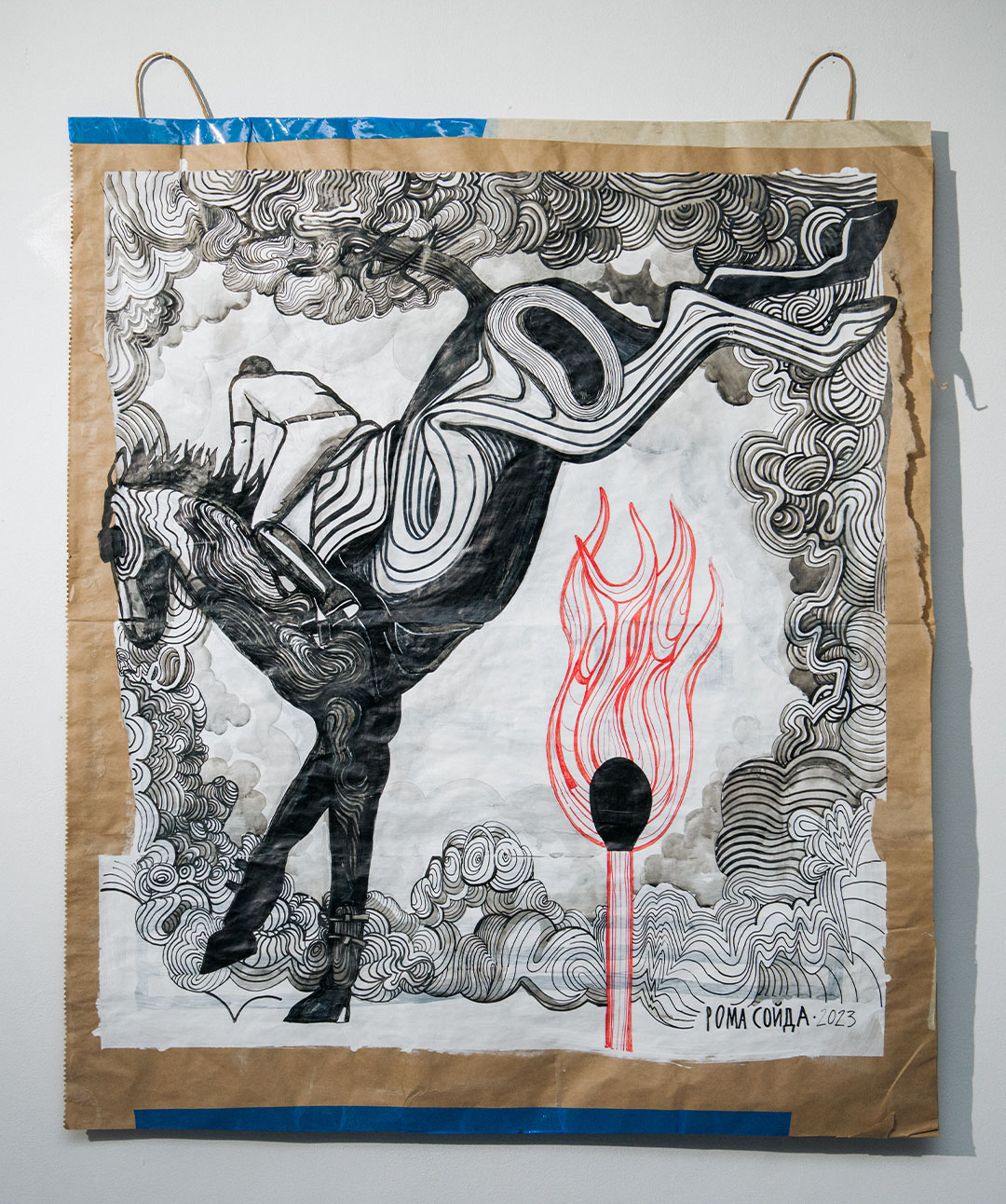

Horsepower, Рома Сойда

Всадник, застывший в моменте перехода, становится символом подвешенности: ни здесь, ни там. Первоначально работа была отправлена актеру Джонни Деппу в рамках арт-эксперимента «ДРУСБА», однако вернулась обратно и обрела новую жизнь на выставке «Ваша посылка не может быть доставлена», проходившей на Винзаводе осенью 2023 года. В пространстве «5/5» она существует как метафора несбывшегося действия и противоречий: между намерением и результатом, между автором и адресатом. Образ — почти гротескный — фиксирует неудавшуюся коммуникацию и внутреннюю раздвоенность.

Картина долго не поддавалась: в ней было множество слоев, которые художник закрашивал вновь и вновь, не в силах найти нужное решение. Изначально сюжет был статичным: лошадь стояла на месте, а всадник смотрел в телефон. Однако для выставки требовалась динамика — это стало понятно эмпирически, уже позже, когда появилась новая версия: всадник, перепрыгивающий через горящую спичку.

Крафтовая бумага и тушь — материалы, которые легко встретить в повседневной жизни. Рома Сойда особенно ценит работу с крафтом: он разрезает бумагу, склеивает ее лоскутами, грунтует акрилом, а затем наносит сюжет. Такой подход хорошо работает как в пространстве «белого куба», так и в частных интерьерах. Картины художника, оказавшиеся в частных коллекциях, часто оформляются под стекло — и в этом есть элемент гротеска: крафтовый пакет под стеклом, с наивным изображением в центре гостиной создает необходимый контраст.

Вещный организм, Маргарита Журавлева

Вещи здесь дышат. Они не просто окружают человека, они живут с ним, иногда — вместо него. В инсталляции Маргариты Журавлевой найденные объекты, пыль, синтепон и силикон обретают черты живого. Работа ставит вопрос: что происходит с предметом, когда связь с человеком обрывается? Трансформация неживого в одушевленное становится здесь не метафорой, а почти физиологией. Это попытка услышать голос вещей, когда человек молчит. Работа не просто рассказывает о повседневности — она ее переизобретает.

Вдохновением для работ Маргариты Журавлевой часто служат обыденные вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Это может быть что-то мимолетное, незаметное, на первый взгляд незначительное. В одной из ее работ, например, важна пыль — то, что остается от человека, часть живого. Вещь в ее творчестве — это не просто предмет, а совокупность следов, памяти и воздействия. Поэтому Маргарита рассматривает окружающие объекты как нечто одушевленное.

«Вещный организм» возник из предыдущих проектов и размышлений о сущности объекта. Художница стремилась создать вещь как продолжение человека. Она брала предметы, хранящие в себе историю, и трансформировала их, превращая в своего рода антропоморфные существа, наделяя их человеческими характеристиками и формами живого организма.

Я-кожа, Кристина Пуршина

Проект на грани психоанализа. Художница выращивает бактериальные колонии из чайного гриба и превращает их в органические формы, используя ферментирование как художественный медиум. Это не просто эстетика биоматерии, а исследование границы между телом и внешним: где заканчивается «я» и начинается «другое»? Кристина Пуршина работает с понятием «второй кожи» — ментальной оболочки, которую человек формирует с раннего детства. Ферментация здесь — не просто процесс, а метафора взросления, развития, усложнения.

Вдохновением для создания работы стал сам медиум — медузомицет, его специфика и характеристики. Чайный гриб — это колонии бактерий и дрожжей, напоминающие нейронные сети и базовые уровни познания, обладающие собственной агентностью. Поскольку сам процесс ферментации бактериальных колоний и попытки их взаимодействия с другими материалами были не только экспериментальными, но и в некотором смысле перформативными (ведь предсказать результат было невозможно), это состояние — на грани тревожности и предвкушения — тоже вдохновляло. В процессе создания работ выяснилось, что художница с грибом являемся соавторами.

Весь процесс строился на базовом изучении свойств медузомицета, создании специальных условий для ферментации и экспериментальных практиках. На первом этапе Кристина Пуршина училась взаимодействовать с грибом — создавать такие условия, которые были ему «по вкусу». Далее следовали эксперименты с симбиозом различных колоний, выведением новых, внедрением других агентов, а также с окрашиванием и постобработкой.

В какой-то момент у художницы возникла идея протестировать, что произойдет, если в жидкую субстанцию со стартером гриба поместить фотографию. Пленка, которую формируют бактерии, — это тоже целлюлоза, только бактериальная. Фотобумага содержит целлюлозу растительного происхождения. Ей было интересно понаблюдать: будут ли эти два материала взаимодействовать и, если да, то как?

Было несколько предположений — ни одно из них не подтвердилось. Гриб и жидкость, несмотря на высокую кислотность и другие специфические характеристики, вопреки ожиданиям не разрушили ни бумагу, ни изображение. Напротив — гриб аккуратно оплел фотографию бактериальной пленкой, словно бережно заламинировал архивные снимки.

Этот жест оказался неожиданно символичным. На фотографиях — семейная дача, давно сгоревшая и сохранившаяся лишь в воспоминаниях и на этих снимках. Если бы гриб уничтожил изображения, вместе с ними могла бы исчезнуть и память о месте, значимом для художницы

Семейный архив, КК. Серия работ

Художница работает с архивом своей семьи и воспоминаниями детства, которые стали основой для серии работ. С ранних лет КК любила приходить к бабушке, заглядывать в ее шкаф с альбомами, разглядывать снимки и погружаться в атмосферу разных эпох. В центре ее творчества — фрагменты фотографий из детства и семейной жизни. Она активно экспериментировала с коллажами, объединяя снимки с личными вещами и артефактами, вызывавшими особые ассоциации. Когда появлялся нужный визуальный образ, художница создавала наклейки из этих элементов и переводила их в живопись.

Серия вдохновлена детством поколения 2000-х — особенным миром, где переплетаются воспоминания из детского сада, школы и семейных архивов. Художницу вдохновляли не только личные впечатления, но и сама атмосфера того времени: гиперяркие цвета, игрушки из киндер-сюрпризов, пластилин и детские альбомы с наклейками.

Визуальный язык серии строится на этом узнаваемом коде: через технику коллажа, фрагментарность старых снимков и насыщенные цветовые пятна КК создает эффект ожившего детского альбома, где фотографии соседствуют с рисунками, а граница между реальностью и фантазией становится почти неразличимой.

Каждая работа серии отражает ощущения цветов, звуков и запахов, которые когда-то присутствовали и периодически оживают в сознании. Физические образы и ассоциации КК передает через наклейки, реконструируя своеобразный «детский альбом», знакомый каждому зрителю.

Серия «Пережитки». Анастасия Литвинова

Серия «Пережитки» посвящена архитектурным элементам, утратившим свое первоначальное назначение, но продолжающим существовать в городской среде. Представленные работы вдохновлены зданием лютеранской церкви святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге.

С 1962 по 1994 год в храме находился общественный бассейн. После возвращения здания общине демонтировать чашу бассейна не удалось, и поверх нее положили новый пол — на четыре метра выше прежнего уровня. Сейчас на верхнем этаже проходят богослужения, а в нижней части располагается арт-пространство, где проводятся выставки, концерты и перформансы.

Работы серии основаны на визуальной фиксации пространства. Я фотографирую объект с учетом его текущего состояния — с повреждениями, следами времени и реконструкции — а затем переношу изображение в живописный формат, стараясь сохранить фактуру и особенности среды.