Элитарное искусство для неподготовленного зрителя: Марина Звягинцева — о парадоксах паблик-арта

Современный художник Марина Звягинцева, один из лидеров российского паблик-арта, анализирует восприятие современного искусства массовым зрителем в публичном пространстве. Она поделилась результатами нейроисследований, инсайтами работы с памятью и приемами медиации, а также рассказала о способах сделать личный опыт глубже и осознаннее.

Как паблик-арт вошел в нашу жизнь

Паблик-арт, или искусство в городской среде, давно стал частью нашей жизни. Художественные объекты появляются в новых районах, дворах, на фасадах и площадках. Казалось бы, такое искусство должно быть максимально доступным, понятным всем, в том числе людям без специальной подготовки и базиса.

Но при этом — давайте говорить откровенно — кто из нас, увидев в городе интересный арт-объект, не вызывал мысленно «пояснительную бригаду» и не искал в ближайшей клумбе кураторский текст? Неудивительно, ведь паблик-арт — это самое настоящее современное искусство, высказывание художника на его собственном уникальном языке. Поймет ли его каждый прохожий?

Искусствоведы все чаще говорят, что современное искусство перестает быть чисто элитарным или чисто массовым — сегодня речь идет о синтезе этих понятий. И паблик-арт — это яркий пример такого смешения. Каким бы сложным, смелым или провокационным ни был замысел художника, сам современный город как пространство для искусства задает свой, возможно, более «заземляющий» тон для общения с человеком. Но что должен сделать зритель: «почувствовать» или «расшифровать» замысел художника?

Интерес к паблик-арту в России

В нашей стране паблик-арт возник с запозданием. Пока в Европе и США это направление проходило долгий путь от ошибок до институционализации, в России художественное вмешательство в городскую ткань диктовала идеология, а альтернативные соц-арт проекты были эпизодическими. После распада СССР монументальное искусство, служившее «несущей конструкцией» художественного ландшафта, ушло вместе с системой. Образовалась дыра — и паблик-арт начал ее заполнять. Сначала — как интервенция: там, где ничего не происходило, появлялись новые формы.

Очередная волна зародилась в 2020 году, когда музеи стали недоступны, а людям по-прежнему нужны были эмоции, переживания, художественный диалог. И тогда искусство вышло на улицы — как новая точка контакта со зрителем.

Важно ли разбираться в искусстве, чтобы понимать паблик-арт

Паблик-арт сегодня работает в условиях, где традиционные формы медиаторства невозможны: нет кураторского текста, подписи, музейной рамки. Человек сталкивается с объектом неожиданно — он не «пришел на выставку», он идет по делам, думает о своем. И в этот момент возникает встреча. Зритель, оказавшийся рядом, не обязан быть подготовленным. Его восприятие настолько свежо, что объект, обогащенный городским контекстом, включает яркую эмоциональную реакцию.

При том, что «понимание» в академическом смысле может совсем отсутствовать, его заменяет интуитивное, чувственное восприятие. Это то, ради чего творит художник. Паблик-арт — искусство для неподготовленного зрителя — того, кто не читал искусствоведческую литературу, не следит за повесткой галерей. Здесь нужно работать на уровне ощущений. Когда не требуется расшифровка, требуется отклик зрителя — телом, эмоцией, ассоциацией.

Идеальный паблик-арт-объект вообще вызывает диссонанс: задает вопрос, но не дает прямого ответа. В этом — его движущая сила: зрителя цепляет что-то узнаваемое и понятное, но он заинтригован и начинает создавать собственные смыслы… И в этом вся прелесть.

Когда человек видит, например, кровать посреди улицы, он не ожидает этого. И начинает думать: «Почему? Зачем? Что это значит?» Он включается, возникает диалог — с собой, с художником, с пространством. Художник становится не транслятором смысла, а триггером. А зритель — соавтором.

О чем говорят исследования

Нейроэстетическое исследование «Нейрокод: восприятие искусства» 2019 года, проведенное мной в сотрудничестве с учеными НИУ ВШЭ на базе Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, подтвердило, что неподготовленный зритель, воспринимая незнакомый арт-объект, сначала испытывает когнитивный диссонанс. Он не понимает, что видит, но начинает искать ответ. У него активируются разные зоны мозга, связанные с восприятием и интерпретацией.

Подготовленный зритель, напротив, быстрее «считывает» художественную природу объекта и «включает» эмоцию.

Однако именно пограничная ситуация — когда что-то узнается, но не до конца — оказывается самой продуктивной. Она запускает процесс интерпретации. И в этом смысле неподготовленный зритель идет даже более интересным путем: от ощущения к пониманию.

Визуальные крючки паблик-арта

Одним из эффективных приемов паблик-арта становится работа с узнаваемыми предметами: ванна, кровать, стул, наушники, игрушка. Когда эти бытовые формы оказываются в непривычном масштабе или контексте — они становятся эмоционально насыщенными, начинают работать по-новому. Человек мысленно (зачастую неосознанно) взаимодействует с объектом: хочет лечь, сесть, потрогать. Телесная реакция запускает более сложные уровни осмысления. Важно, что художник не навязывает интерпретацию — он предлагает ее зрителю как возможность.

Проект «Море спального района», в котором кровати установлены прямо под открытым небом, как раз из таких: люди не только смотрели, но взаимодействовали с объектами — например, ложились на них, тем самым привносили теплоту, движение, телесность, а значит и трансформировали их значение.

Другой пример — инсталляция «Притяжение» в Царицыно, где два огромных стула, разделенных пазлами, установлены над водой. Спуститься к ним нельзя, но зритель мысленно садится — и этот жест включает его в произведение. Это не физическое действие, а визуальный и эмоциональный отклик.

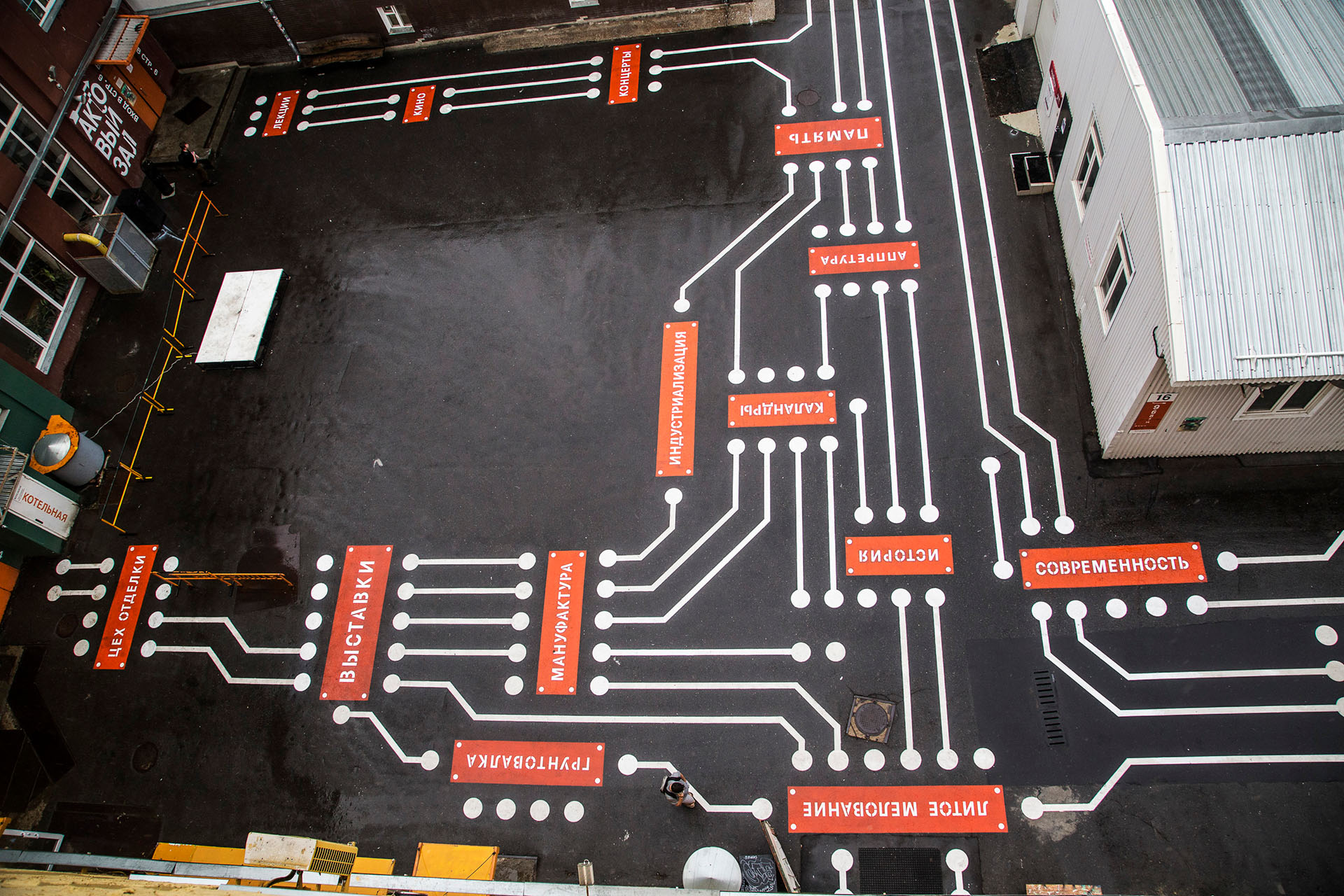

Или «Карта памяти» — масштабная работа, охватывающая четыре с половиной тысячи квадратных метров арт-кластера «Фабрика», по которой зритель буквально ходит ногами. Под его подошвами — слова: «ценности», «память», «творчество». Это не лозунги, не абстрактные идеи — это культурный слой, встроенный в повседневный маршрут.

В Морозовской детской больнице двери кабинетов врачей были заменены на образы — как на детских шкафчиках — морковка, капуста, кукла. Для детей это стало игрой, для взрослых — метафорой. Один из врачей сначала протестовал, но позже стало понятно всем: дети перестают бояться, когда пространство становится знакомым.

Искусство как приглашение к диалогу

Сегодня в музеях, галереях и на арт-фестивалях все чаще запускаются программы арт-медиации. В отличие от экскурсий, они направлены не на объяснение, а на соучастие зрителя. Посредник (медиатор) помогает посетителям взаимодействовать с произведением искусства, создавая диалог и способствуя более глубокому пониманию и интерпретации. Каждый может сформировать собственное представление о произведении. В международной практике яркий пример — лондонская Tate Modern, где каждому проекту сопутствуют разговорные туры, аудиогиды. В российских проектах активно используются лекции, подкасты, маршрутные карты, а также сопровождение паблик-арт-объектов через цифровые технологии (QR-коды, интерактивные приложения). Это не «инструкция по применению», а приглашение к личной интерпретации — возможность зрителю самому дойти до смысла и вписать его в свой опыт.

На улице художник должен создать «бестселлер»

Паблик-арт, с моей точки зрения, сложнейший вид искусства.

С одной стороны, если художник стремится всем понравиться — это не паблик-арт, а, скорее, просто декорирование города. Художник все же идет на полшага впереди, чтобы зритель шел за ним. Современное искусство на улице выстраивает диалог и дотягивает зрителей до своих смыслов.

С другой стороны, на улице ты не имеешь права потерять зрителя — тогда твой объект просто попросят убрать. Таким образом, паблик-арт рождается в тонком синтезе уникального художественного высказывания и понимания зрителя на уровне ощущений. Причем, как говорил Паганини, надо сильно чувствовать, чтобы чувствовали другие. Я бы сказала, на сто процентов сильнее.

Хорошая новость для зрителя в том, что нет такого понятия, как «неправильно понять искусство». Это как обвинить человека, что он неправильно чувствует.

Откуда вообще возник миф, что искусство должно быть «элитарным», для посвященных? Когда у нас возникло ощущение, что, глядя на арт-объект, нужно непременно что-то «понять»? Корни лежат в прошлом: да, был период, когда искусство больше обращалось к концепции, чем к визуалу. Но мы находимся уже не в модерне, и даже не в постмодерне, а в метамодерне. Метамодерн возвращается к визуальности, к эмоциям человека, которые не требуют аннотаций. Художник сегодня работает через чувства, он ощущает, а не рассуждает. Я сама иногда не знаю, что я хотела сказать, я просто почувствовала: это будет выглядеть вот так. Правильно я чувствую или неправильно? Такой шкалы не существует.

Паблик-арт не требует правильной интерпретации. Он требует отклика. И в этом — его главная ценность.