Арт-директор «16 Тонн» Владимир Морозов о концертах Летова и Crystal Castles, общении по факсу и «Муми-троллях»

В следующем году старейший (!) московский клуб «16 Тонн» отпразднует свое 30-летие. Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с его арт-директором Владимиром Морозовым о дебюте Земфиры* и пьяном выступлении Егора Летова, безумном концерте Crystal Castles и любимых сюжетах из «Муми-троллей».

Когда вы начали работать в «Тоннах»?

С 1996 года, «с первых кирпичей». Клуб организовали мои близкие друзья, с которыми мы на сегодняшний день вместе уже более 30 лет.

Когда я готовился к этому интервью, заметил такую вещь: каждый человек, рассказывающий о своей работе в «Тоннах», вспоминает, что пришёл работать арт-директором. Или в какой-то момент им стал. Я насчитал шесть человек.

Да, это смешной момент. На протяжении нашей истории арт-директорами клуба представлялось много людей. Даже наш экс-дизайнер рассказывал, что он трудился на этой ниве. На самом деле, за почти 30 лет существования в клубе официально было всего три арт-директора, причём один из них становился арт-директором дважды. «Тонны» всегда работали и продолжают работать с различными промоутерами и промо-группами — видимо, отсюда и путаница. Мы функционируем как творческая лаборатория, но руководство «Тонн» всегда оставалось неизменным.

Вы ведь тоже в «Тоннах» начинали дизайнером?

Да, занимался внутренним оформлением, делал афиши, фэнзины. Контролировал, скажем так, эстетическую составляющую. Принимал участие в создании интерьера, облика клуба и культурной программы. А потом, в 2000-м году, первый арт-директор «Тонн» Слава Петкун (основатель группы «Танцы минус» — Прим. ред.) стал чаще выступать, выезжать на гастроли. У них тогда случился альбом «Флора/Фауна», выстрелила песня «Город», и он фигурировал во всех радиоэфирах. Нужно было перехватить определённые функции. Я был вроде бы достаточно «наслушанным», казалось, что правильно ощущал, что происходит в современной музыке.

Так я занялся поиском и букингом артистов.

Тогда в «Тоннах» стали появляться зарубежные звёзды?

Это началось даже немного раньше, где-то в 1999-м. Мы первыми в стране стали организовывать клубные концерты крутых иностранных коллективов. Список солидный, десятки имён: La Femme, Chelsea Wolfe, The Fall, Lamb, Tortoise, Бретт Андерсон, Tuxedomoon, Pizzicato Five, Mogwai, Death in June, Марк Рибо... В «Тоннах» ежедневно тусовалось много творческих людей, мы постоянно общались и обменивались мнениями. Это был такой «первичный бульон».

С большинством ребят до сих пор дружим и поддерживаем связь, радуемся их успехам уже на других поприщах. Наш тогдашний промоутер ночных мероприятий, Рома Филиппов, сейчас конструирует модули синтезаторов своей компании Black Corporation — у него их покупает Трент Резнор и Мартин Гор. А Коля Редькин стал крайне успешным блогером-просветителем, ведёт «Сломанные пляски». Алёна Бочарова реализовала Beat Film Festival. Перечислять можно долго. И это всё наши люди.

Как вы в начале 2000-х организовывали эти концерты? Грубо говоря, вот у вас есть телефон, какая-нибудь дохлая почта артиста. Что происходило дальше?

Ну, интернет тогда уже существовал, так что, несмотря на очевидные трудности, мы решали эти сверхзадачи. Сайты групп почти всегда были простыми «заглушками», но там указывали какие-то контакты. Ты писал на e-mail — тебе отвечали. Подключали личные связи, многое через них решалось. В целом мы достаточно свободно общались с Британией, США, Японией. Я буквально в соседней комнате, которая вот тут за стенкой, посылал факсы — и нам факсами же отвечали.

Факсами?

(смеётся) Это сейчас представляется, что факсы — допотопная система общения. Тогда их было вполне достаточно. Конечно, когда мы сегодня сидим в бесконечном количестве чатов, это существенно быстрее, но перебрасываться факсами, по-моему, было значительно проще. Коммуникация не была отягощена какими-то «прокладками», не нужно было общаться с десятью менеджерами и их помощниками. Пишешь директору Stereolab смс-ку — и он тебе так же смс-ками отвечает.

А дальше?

А дальше всё как в тумане. Помню, у нас был целый логистический квест с The Residents, потому что надо было собрать пятнадцать человек со всех концов Земли. Они ехали из разных штатов США, кто-то из Голландии, кто-то из Германии. Было сложно. Но когда первопроходцам было легко?.. Мы буквально проламывали лёд, хотя внешне выглядело это не так: сидит человек в арт-офисе, пишет какие-то письма.

В «Тоннах» же был первый московский концерт Земфиры?*

Да, и на тот момент непонятно было, что из этого получится. За продвижением проекта стоял Константин Эрнст, а Александр Кушнир занимался тогда её пиаром, так что почва была прогрета: «Сейчас появится певица — и это будет что-то». Саша обещал рождение «сверхновой». Тогда была презентация журнала «ОМ» с Земфирой* на обложке — люди буквально впервые её увидели. Я поздоровался с ней в гримёрке и напевал походя какие-то песни с первого альбома. Её это очень тронуло («ого, кто-то уже знает слова») — она тогда ещё даже не знала, что её ждало на сцене. И это был исторический ивент.

Много людей?

Зал был битком: люди стояли на диванах, на столах. Всеобщий катарсис, какого я давно не видел… На тот момент это была совершенно удивительная вспышка. Было понятно, что это начало какой-то серьёзной истории.

Что вы сами тогда слушали? Британцев?

Большинство артистов, которых я любил и люблю, конечно, были из Британии. На тот момент это были The Cure, Siouxsie and the Banshees, Дэвид Боуи, Roxy Music, P.I.L., Cocteau Twins, Suede… В общем, классический набор, перечислять можно долго. Depeche Mode, естественно.

Моррисси не любите?

Как-то он меня никогда особо не трогал. Мне нравятся несколько песен The Smiths, марровская гитара — это класс, но вокал там какой-то слишком барочный. Для меня Моррисси — это из тех артистов и коллективов, которые я не могу слушать. Точно так же, как Queen или там Simply Red. Мне просто физически плохо от этой музыки. Я всегда был больше по арт-панку, пост-панку. Хотя, например, Joy Division мне никогда особо не нравились, а их принято считать величинами как раз в этом жанре.

А Joy Division за что?

Они были… изрядно лаконичны, если не сказать простоваты.

И Closer тоже?

Closer получше. Он у меня даже есть на виниле.

Кстати о панке: я читал, что в начале 2000-х у вас был какой-то катастрофический концерт Летова, где он не смог спеть ни одну песню.

О, да. Это 2001 год. Я этот концерт организовывал. Игорь Федорович к тому моменту пребывал в длительном запое, поэтому на площадку прибыл в состоянии…

…изменённом.

Да, назовём это так. И я, конечно, был шокирован тем, что увидел. Они тогда выступали вместе с братом, Сергеем Федоровичем, это был акустический концерт. То есть ничего не предвещало, но Игорь, замечательный музыкант и прекрасный человек, явно переживал не самое простое время, поэтому появился в расшатанном виде.

Мы чудно провели время в гримёрке, выпили кофе, поговорили. Братья Летовы тогда планировали делать новый проект с песнями на редкие стихи поэтов-футуристов и обэриутов. Я футуристов люблю, это тоже моя внутренняя «база».

Мне казалось, что на концерте всё уже точно будет хорошо: после кофе Егор приободрился. Но прямо перед выходом на сцену попросил 50 грамм коньяка, и это запустило необратимый процесс. Я помню, как он покидает гримёрку, поднимается на сцену, садится на стул — и всё, его просто моментально развозит.

Это было абсолютно дикое зрелище. Он действительно не смог спеть до конца ни одну песню. Весь зал хором пел, Сергей пытался как-то его образумить, простимулировать, но безрезультатно. Это был панк-рок в самой деструктивной его форме. Мы недавно пересеклись с Игорем Жевтуном, гитаристом «Гражданской обороны», и как раз вспоминали этот период. Я ему рассказал, как у нас «прошёл» концерт, и он меня заверил, что почти все концерты начала 2000-х у Летова были примерно такие.

На некоторых он вообще лежал.

У нас сидел. На коленочке у него, как обычно, английской булавкой была приколота бумажка с сетлистом. То есть по антуражу это была классическая акустика Летова, традиционная. Ещё и Сергей Федорович, представляете: у него там саксофон, бас-кларнет. Доля секунды — и всё это превратилось в какой-то… незамутнённый кринж.

С Марком Эдвардом Смитом из The Fall было так же?

Получше, тот по крайней мере мог стоять и петь. Этого было вполне достаточно. Хотя он, конечно, после приезда в Москву был абсолютно беспощаден к самому себе. Массировал печень всем, чем только можно, с самого своего прилёта. Как известно, человек был склонный к серьёзным возлияниям. Но два дня подряд выступал.

И даже не зарубил своего менеджера.

Хотя пытался. Жуткая была история, он гонялся за директором с разделочным топориком. Его потом нашли где-то под скамейкой. Настоящий манчестерский панк.

А зарубежные артисты вообще понимали, куда они едут?

Конечно. Многие из тех, кто у нас выступали, интересовались русской культурой. Тим Гейн из Stereolab был социалистических взглядов, хорошо знал фильмы Андрея Тарковского. Группы приезжали не за матрёшками и не за Красной площадью. Я возил артистов на Горбушку, всех очень впечатлял этот «сверхсуперразвал» примерно всего, где реально было найти, наверное, вообще всю музыку, которую можно себе вообразить.

У себя они видели магазины типа Rough Trade или сетевые супермаркеты HMV, а здесь были бесконечные коридоры из стоп и груд компакт-дисков, вокруг и внутри конструктивистского ДК. Они не могли себе представить, что у нас настолько большой выбор всего. И не только в плане музыки: там продавали и артхаус, и классику немого кино, и японскую мангу. На любой вкус. Это вызывало культурный шок.

Были записи каких-то нишевых, неизвестных коллективов. Можно было купить диск, списаться с группой по почте, которая на нём указана, и через несколько месяцев они уже у нас играли. Так было с группой Yonderboi, с американцами DJ Me DJ You…

Сколько вы им платили?

Немного. Это суммы, даже близко несравнимые с гонорарами артистов, которые есть сейчас. У нас могли выступить просто из интереса. Или за какие-то смешные деньги. Просто потому, что хотели выступать. Звёзд из себя никто не строил.

С 2009 года в «16 Тоннах» располагается ваше издательство Zangavar — «главное московское издательство комиксов», если верить «Афише». С чего началось ваше знакомство с комиксами?

Ребёнком я на даче у своих родителей листал подшивки журнала «Наука и жизнь», где публиковали французские комиксы: «Приключения детектива Людовика», «Пласид и Мюзо», «Пиф». Это был такой цветной вкладыш — возможно, единственная форма публикации комиксов в СССР, если вынести за скобки какие-то комиксоподобные истории в картинках из журнала «Мурзилка».

Уже в более взрослом возрасте был «Кальвин и Хоббс». Я оказался в США где-то в начале 1990-х годов и полюбил эти истории в оригинале. Читал и думал: «Нифига себе, как круто». Когда они стали издаваться у нас, я был удручен тем, как такой тонкий и философский комикс можно было редуцировать до того, что получилось в журнальных публикациях.

А что получилось?

Безжалостно сокращали текст. Почти все философствования и культурные отсылки Уоттерсона (Билл Уоттерсон, автор комикса — Прим. ред.) в публикациях наших журналов были убраны.

Типа «не грузить детей»?

Видимо, да, редакция предполагала, что для детей это слишком сложно. Весь мир Уоттерсона они низвели до какой-то очень простой истории. Поэтому мы, когда сами стали издавать «Кальвина и Хоббса», очень вкладывались именно в перевод: поднимали все цитаты, отсылки к философам XVIII века и так далее. На самом деле, перевод такого сложного комикса на русский язык — это грандиозная работа.

Вы, кроме прочего, издаёте комиксы о Муми-троллях. Их я читал немного, но вот без книг Туве Янссон у меня бы не было детства. Какая из них ваша любимая?

Наверное, «Шляпа волшебника». Потому что там есть волшебство, которое глазами не увидеть и мозгами не понять. То самое ощущение, что где-то есть мир чудес, который для многих либо вообще непостижим, либо очень сложно постигаем. И присутствие этого мира внутри выдуманной Муми-вселенной мне кажется очень классным моментом. Люди часто не замечают чудес вокруг себя, а они есть! Нужно просто быть зрячим, смотреть по сторонам. Мне эта позиция очень близка. Если не веришь в чудеса, то зачем, блин, жить?

Я больше всего люблю «Комета прилетает». Чётко помню, как в детстве дочитал до момента, где оказывается, что остановить приближение кометы невозможно — и замер. Янссон мне первая из всех людей на свете приоткрыла «ангст».

Да, я понимаю этот выбор. Не зря же Триер обращается к «Комете…» в своей «Меланхолии». Янссон сумела в этом маленьком заповедном мирке воссоздать ощущение какого-то парализующего страха и, действительно, принятия того факта, что ничего не поделаешь. Остаётся просто ждать, радоваться жизни в преддверии неизбежного. И сохранение оптимизма в такой ситуации, на мой взгляд, является единственным правильным решением. В противном случае ты впадёшь в уныние, а это сделает только хуже. Даже катастрофу нужно встречать стойко, с улыбкой на лице.

Ещё мне очень нравится «Волшебная зима».

А вот она, наоборот, очень уютная. Одна из самых уютных книг Туве Янссон. Тебе прямо хочется прыгнуть в этот мир, окунуться в него и не выныривать. Может, конечно, это у меня такая личная история, но мне всегда хотелось проникнуть внутрь этих строчек. Там настолько всё волшебно и насыщенно деталями: эта зимняя тишь, этот дом с потрескивающими поленьями в камельке. Абсолютно волшебная книга.

В ней ещё дебютирует Морра.

Я, кстати, всегда переживал, что её многие неправильно воспринимают. Это же трагический персонаж, на самом деле. Мне Морра глубоко симпатична. И так несправедливо, что её все шугаются, боятся. А она просто классная, грустная такая. Мне вообще кажется, что Морра могла бы слушать пост-панк…

…и ходить в «16 Тонн» на «Мегаполис»?

(смеется) Безусловно. Я думаю, она там всегда незримо присутствует. И глазами водит во все стороны вслед за Олегом Анатольевичем.

Последний вопрос: если вынести за скобки концерт The Residents, о котором вы уже много раз вспоминали (с его особым местом всё понятно), какое выступление вы могли бы назвать самым ярким за всю историю «Тонн»?

Очень сложный вопрос… Наверное, Crystal Castles.

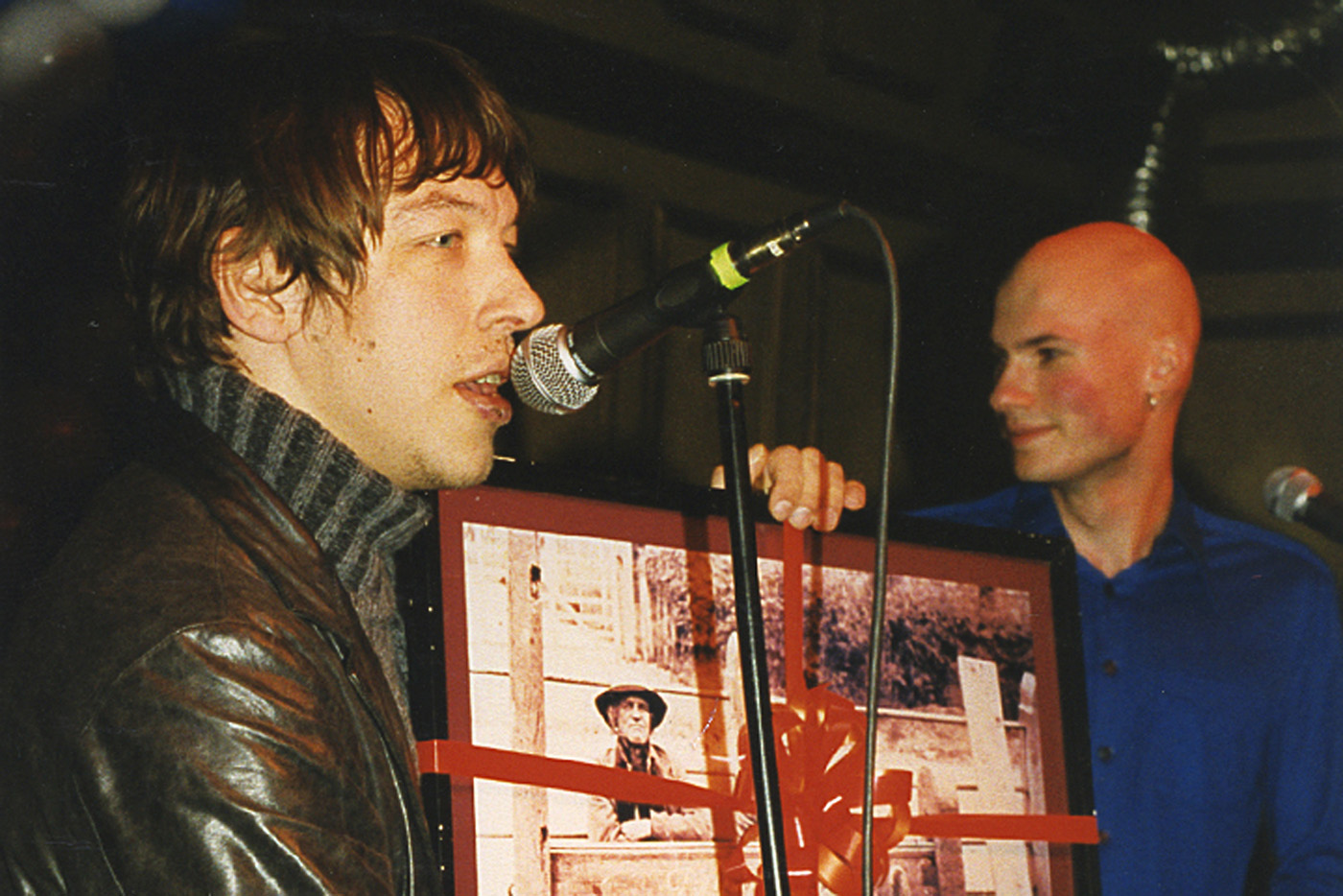

Была весна 2008 года (кажется, май), и у них тогда только вышел дебютный альбом. Это был один из первых их больших концертов, вел его Наири Симонян, который у нас тогда работал. Приехали тихие, скромные ребята, Итан в своей тесной кожанке, Элис с челочкой. Ели у нас ланч, мило разговаривали. Ничего не предвещало того, что потом произошло на сцене. Когда начался концерт, мы стояли с Андреем Борисовым, основателем лейбла «Экзотика», одним из подвижников электронной музыки в России, — и просто не могли взгляд отвести от сцены.

Казалось бы, маленькая хрупкая девочка с микрофоном, а ощущение такое, что ты наблюдаешь за растущим грибом ядерного взрыва. Ну, или за каким-то космическим явлением. Поток энергии, который от неё исходил на этом концерте, был настолько велик, что от него будто расширялся зал, менялись его габариты. Люди вопили, срывали голос в эйфории от того, что они видят вживую. Когда концерт закончился, все выходили ошарашенные. Спускались по лестнице, и глаза у них сияли, озаряя всё вокруг. Это было абсолютное счастье.

Беседовал Егор Спесивцев

* Рамазанова Земфира Талгатовна признана в РФ иностранным агентом.