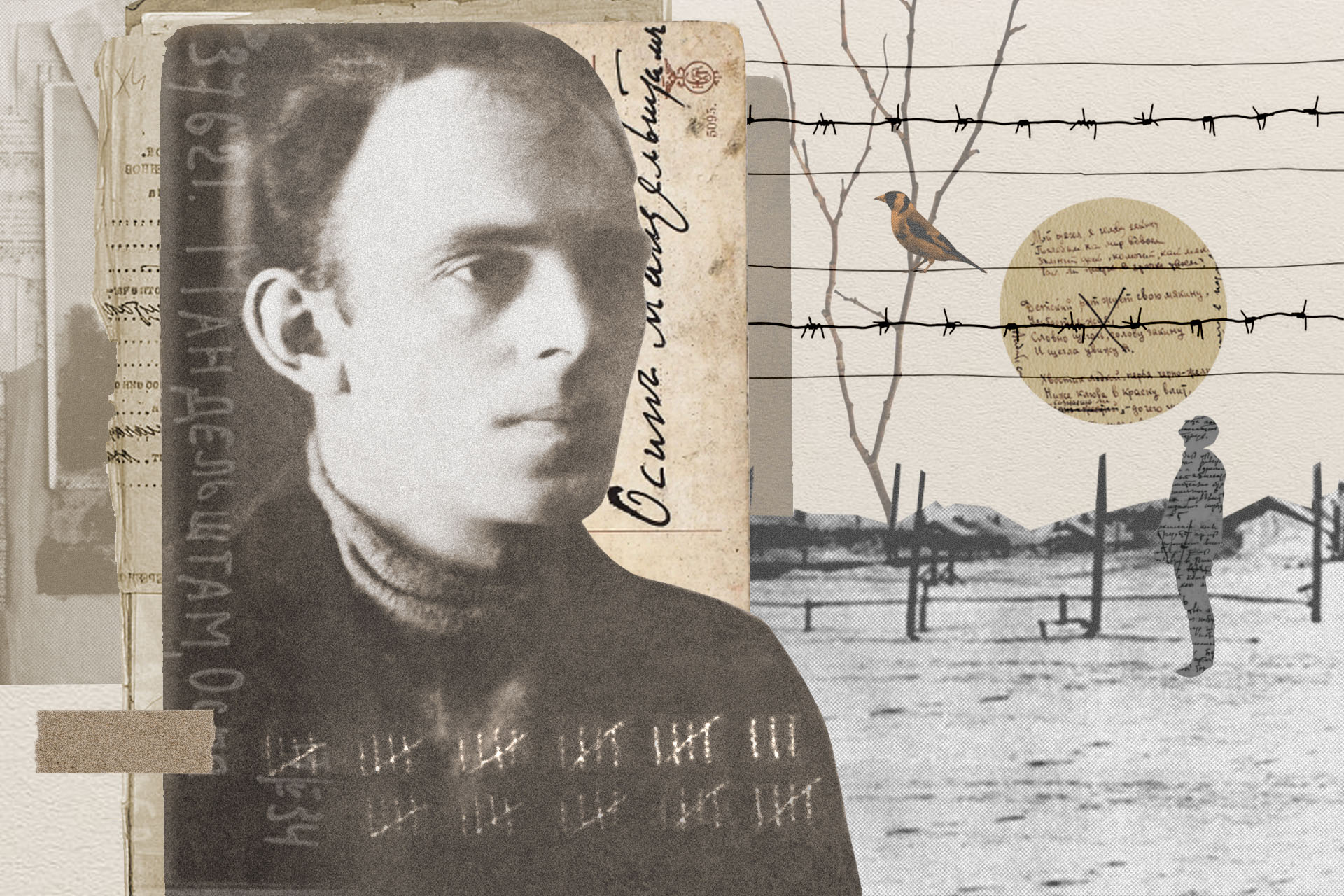

Полная история гибели Мандельштама и его любви-ненависти к Сталину

Историк литературы Глеб Морев — о том, почему Мандельштама при жизни считали литературным неудачником, почему Сталин сохранил ему жизнь после эпиграммы на себя, как в этом помог Пастернак, чем образ вождя завораживал репрессированного поэта, и как Надежда Яковлевна Мандельштам искажала его стихи.

Какое место в литературном процессе 1930-х занимал Мандельштам до эпиграммы на Сталина? Как к нему относились коллеги, читатели, литературные чиновники?

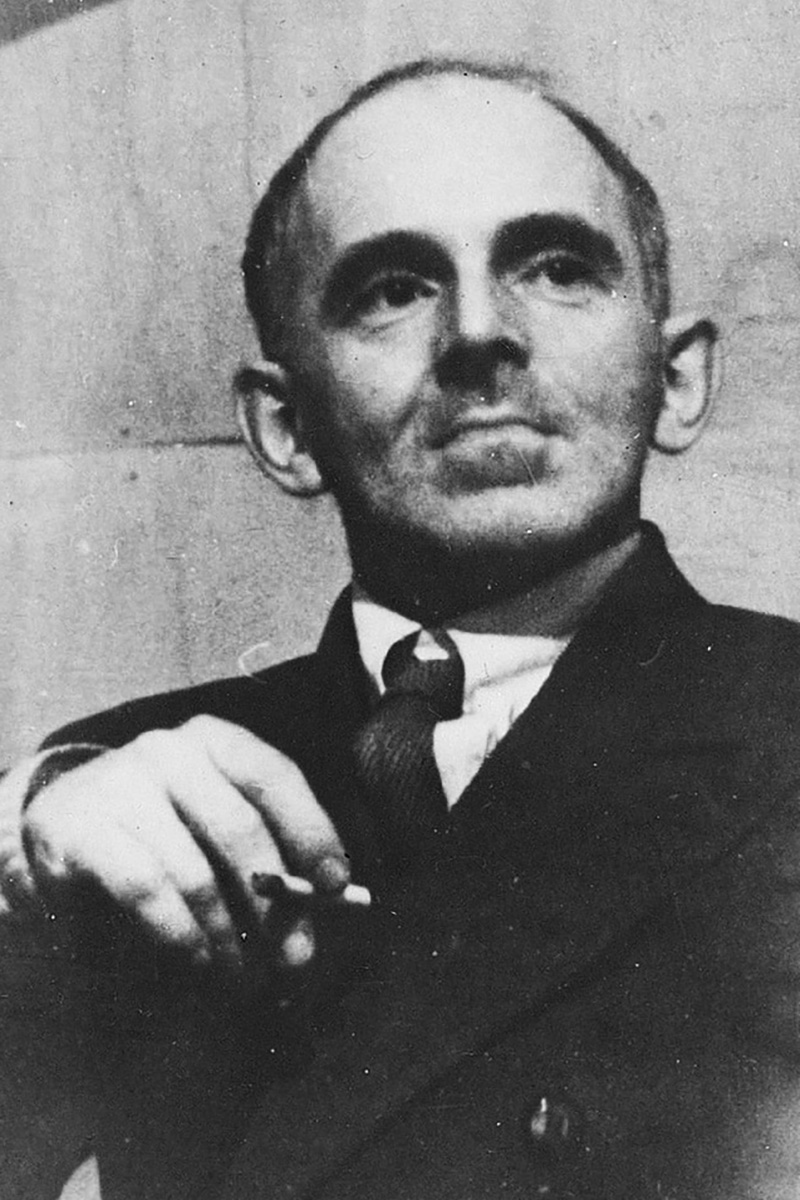

Это разные референтные группы, и относились они к нему по-разному. Для советского читателя тех лет он был фигурой полузабытой, хоть Мандельштам и публиковался до конца 1920-х довольно часто. Его книги выходили в кооперативных издательствах небольшими тиражами и расходились по большей части среди тех, кто знал его как автора, заявившего о себе до революции. Но он, в отличие от Ахматовой, до революции не сумел заработать такого масштабного символического капитала, чтобы войти в новую реальность в статусе признанного писателя. За ним не было истории литературной славы и успеха, сопоставимой с историями Кузмина, Белого или Сологуба, которые продолжали жить и работать в советской России и стали частью ее литературы.

Коллеги-писатели (за редкими исключениями) относились к нему как к литературному неудачнику. Советская критика не признавала Мандельштама крупным современным автором — его относили к «старым мастерам». И литературные начальники думали о нем то же самое: да, это человек, заслуживающий уважения своим стажем и трудом, но не созвучный современной реальности и поэтому непригодный для выполнения актуальных литературных задач, которые ставила компартия. Мандельштам все это очень остро переживал. Для него принципиально важно было быть актуальным советским поэтом, принадлежать сегодняшнему дню.

Эпиграмма на Сталина, написанная в 1933-м, и ее публичное чтение — сознательное самоубийство. Что побудило Мандельштама совершить этот шаг? Он хотел вырваться из положения неудачника в герои, что-то кому-то доказать?

Стихотворение о Сталине было порождено суммой причин. Это был и жест личного отчаяния, и жест протеста против набирающей обороты машины репрессий. Одной из непосредственных причин для возникновения текста послужило бытовое обстоятельство: Мандельштамы купили квартиру в Москве в новом писательском кооперативном доме. В те годы для советского человека собственная квартира была редчайшей привилегией. Осип Эмильевич благодаря своим литературным заработкам и протекции некоторых литературных начальников (например, вождя РАППа Леопольда Авербаха) смог добиться права получить ордер на свое жилье. В эту квартиру пришел Пастернак, который жил, в отличие от Мандельштамов, в коммуналке. Уходя, он бросил реплику — мол, теперь есть квартира, и ничего не мешает писать стихи.

В глазах Мандешльтама это выглядело так, будто Пастернак поставил характер его поэзии в зависимость от социально-бытовых условий. Это было для него оскорбительным. Для Мандельштама творчество было сакральным делом, оно не могло быть ангажировано какими-либо внешними обстоятельствами. Мандельштам пишет резкое стихотворение «Квартира тиха, как бумага» — и следом за ним антисталинскую инвективу, тем самым доказывая себе и всем остальным, что он не «куплен» режимом. На тот момент Мандельштам — непримиримый противник сталинского террора. Террора, который затрагивает к 1933-му не только бывших участников Белого движения и других реальных врагов советской власти, но и оппозиционеров, троцкистов и бухаринцев, — среду партийцев, биографически близкую Мандельштаму.

С начала 1930-х политика Сталина ассоциировалась еще и с раскулачиванием, с жестокими мерами введения коллективизации. Мандельштам, как и многие тогдашние коммунисты, считал, что эта политика гибельна для советского общества, частью которого он себя мыслил. Персональное благополучие на фоне террора не устраивало Мандельштама. Оно, наоборот, спровоцировало его на резкий антисталинский — но не антисоветский, что важно — выпад.

На Мандельштама в итоге донес кто-то из его близкого круга?

В советской литературе сталинского времени нет примеров столь же острого, оскорбительного выступления, направленного персонально против Сталина. Пастернак, услышавший эти стихи одним из первых, сказал, что они не имеют отношения к литературе, что это — акт самоубийства. Я бы добавил: в каком-то смысле это вербальный террористический акт. Мандельштам осознавал все гибельные последствия этого поступка. Он стремился максимально расширить круг тех, кто знает этот текст (чем, кстати, ставил под удар многих людей), читал его повсюду, и довольно скоро кто-то из слушателей донес на него в ГПУ. Но обнародование этого текста было одной из целей Мандельштама. Это был публичный политический жест, а политические выпады имеют смысл только тогда, когда есть аудитория.

В этом гражданском высказывании есть какое-то второе дно, что-то такое, что мы упускаем из виду? Чем эти стихи интересны именно как текст, а не как жест?

Поэтика этих стихов довольно резко отличается от поэтики Мандельштама в целом. В этой инвективе — я думаю, что правильнее определять жанр этого текста именно таким образом — нет никакого свойственного его поэзии культурного подтекста. Это приближенный к частушечному ритму текст, сконцентрированный на желании оскорбить адресата. Неслучайно Мандельштам касается такого деликатного вопроса, как национальность Сталина: ему важно задеть его лично — в финале звучит намек на его осетинское происхождение (для человека, мыслящего себя грузином, это было унижением). Эта версия происхождения Сталина получила распространение на рубеже 1930-х в кругах оппозиции, в том числе в Грузии, где Мандельштам и мог о ней узнать.

«Мы живем, под собою не чуя страны…» — не единственный резкий жест Мандельштама. Почти одновременно с написанием этих стихов, в мае 1934-го, он дал пощечину Алексею Толстому в присутствии других людей. Этот скандал мог стать одной из причин ареста?

Пощечина и инвектива — это связанные между собою вещи. Мандельштам стремился и вербально, и, если угодно, физически противостоять миру «разрешенной» литературы и тирану-душегубу. Алексей Толстой, лично к которому Мандельштам был, в общем, равнодушен, персонифицировал для него в тот момент успешного литературного чиновника-бюрократа. Мандельштам не мог дотянуться до Сталина физически, а вот до этой персонификации враждебного ему мира — мог. Он оскорбил его не обличительным стихотворением, а действием, пощечиной. Это, кстати, как и антисталинское стихотворение, имело перспективу уголовного преследования и не закончилось таковым исключительно благодаря примиренческой позиции самого Толстого, которого очень многие подначивали обратиться в суд.

Решая судьбу Мандельштама, Сталин позвонил Пастернаку и спросил у него, «мастер» ли Мандельштам. Почему для справки был выбран именно Пастернак?

Сталин позвонил Пастернаку потому, что накануне получил письмо от Бухарина, из которого и узнал об аресте Мандельштама. Бухарин в своем письме упоминал Пастернака — как человека, очень взволнованного фактом этого ареста и просящего посодействовать в облегчении участи Мандельштама.

Сталина вся эта ситуация сильно обеспокоила, поскольку он должен был узнавать о подобных случаях из рапортов сотрудников ОГПУ, а не из писем бывших оппозиционеров (к 1934-му Бухарин не пользовался доверием вождя, был отстранен от управления государством и отправлен в «почетную ссылку» на пост руководителя газеты «Известия»). Так как для Сталина словам Бухарина веры нет, Сталину необходимо было их проверить — а для этого позвонить Пастернаку и спросить у него, обращался ли он к Бухарину и действительно считает ли Мандельштама большим художником.

А почему Сталина вообще интересовала мастеровитость Мандельштама? Тысячи людей были репрессированы без всякой оглядки на их таланты, а тут вдруг такое внимание.

Сталин до этого случая скорее всего не знал о существовании Мандельштама. Бухарин же уверял, что он один из крупных литераторов, и что его арест взволновал литературное сообщество. По правилам, принятым Политбюро в 1931 году, аресты крупных специалистов — «мастеров» в тогдашней терминологии — не могли производиться ГПУ без ведома ЦК партии, то есть лично вождя. Сталин рассуждал так: в стране есть какое-то количество старых мастеров, они могут быть не совсем лояльны советской власти и не исповедовать марксистский метод, но их квалификация столь высока, что молодое поколение советских профессионалов неизбежно будет использовать их наработки. Слово «мастер» — это одна из сигнатур этой социальной группы.

Когда Сталин спросил у Пастернака, мастер ли Мандельштам, он не имел в виду ничего «метафорического». Для него была важна только принадлежность Мандельштама к социальной группе «спецов», начавших свой путь до революции, но еще способных приносить пользу. Как только Пастернак это подтвердил, Сталин повесил трубку. Кстати, то, как Пастернак попытался свести их разговор к каким-то общим философским вопросам («Я бы хотел поговорить с вами о жизни и смерти…»), тоже часто подается под «метафизическим» соусом. Но все было гораздо проще: Пастернак знал текст инвективы и боялся говорить со Сталиным о Мандельштаме, потому что не понимал степени осведомленности Сталина о его знакомстве с этими стихами. В его интересах было сменить тему и уйти от обсуждения конкретного кейса Мандельштама.

Почему Сталин сохранил Мандельштаму жизнь?

Представление о Сталине как о тонком ценителе литературы, которого могла интересовать судьба русской поэзии, — абсолютная мифология. Сталин был малокультурным человеком и примитивным читателем, и в поэзии Мандельштама ничего понять бы не смог. Она его и не интересовала. Его интересовала только политическая ситуация и функция того или иного происшествия на политической сцене. Летом 1934-го Сталин был активно вовлечен в процесс подготовки первого съезда советских писателей. Это событие должно было положить начало единому Союзу советских писателей и поставить под партийный контроль советскую литературу, прекратив ее существование в виде различных институциональных форм и конкурирующих между собой групп.

При этом, по задумке Сталина, Союз писателей должен был быть достаточно широким, как сейчас бы выразились, «инклюзивным» объединением, в которое входили бы все ценные писательские кадры независимо от их принадлежности к партии большевиков. То есть подход поначалу был довольно либеральный. Поэтому и были важны старые «мастера культуры» — такие как Мандельштам — которые должны были учить младших коллег «технике писательского мастерства», как это тогда называлось. Накануне реализации этих планов арест одного из старых мастеров без ведома Сталина, конечно, был скандалом. Поэтому Сталин и написал на письме Бухарина резолюцию, адресованную сотрудникам ОГПУ: «Безобразие! Кто дал им право арестовать Мандельштама?» Его не интересовало, за что арестован Мандельштам. Для Сталина прежде всего важен был факт, что права на этот арест без его согласия у ОГПУ не было.

А почему они ему, кстати, не доложили?

Тут было место и для чистой случайности. Параллельно с письмом Бухарина заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов готовил докладную записку для Сталина с изложением дела Мандельштама. Ее текст сохранился. Из него со всей ясностью следует, что Агранов до последнего не решался докладывать Сталину об аресте Мандельштама из-за нежелания говорить о причине этого самого ареста — то есть об оскорбительных для Сталина стихах. В итоге он их просто скрыл — расплывчато упомянув, что Мандельштам репрессирован за стихи, направленные против «вождей советского государства», и что текст уничтожен автором (хотя автограф инвективы был в деле Мандельштама). Соответственно, против заведенного порядка, к докладной записке Агранова не прикладывался — в качестве «вещественного доказательства» — текст Мандельштама. Агранов боялся предстать перед Сталиным гонцом со столь оскорбительным посланием.

Но письмо Бухарина случайным образом опередило докладную Агранова, и смысла в ее отправке уже не было. Судя по всему, она так и не дошла до адресата. Это и определило судьбу Мандельштама, ведь если бы Сталин узнал об аресте не от Бухарина, а от ОГПУ, у него не возникло бы такой резкой, направленной против нарушивших порядок чекистов реакции, за которой само «дело Мандельштама» отходило для него на второй план.

Выходит, Сталин эти стихи так никогда и не прочитал?

Да, иначе судьба Мандельштама могла решиться совсем другим образом. Реакция Сталина и на менее радикальные выпады, которые он квалифицировал как антисоветские, была чрезвычайно жесткой и грубой. Достаточно вспомнить его хамские ремарки на рассказе Андрея Платонова «Впрок».

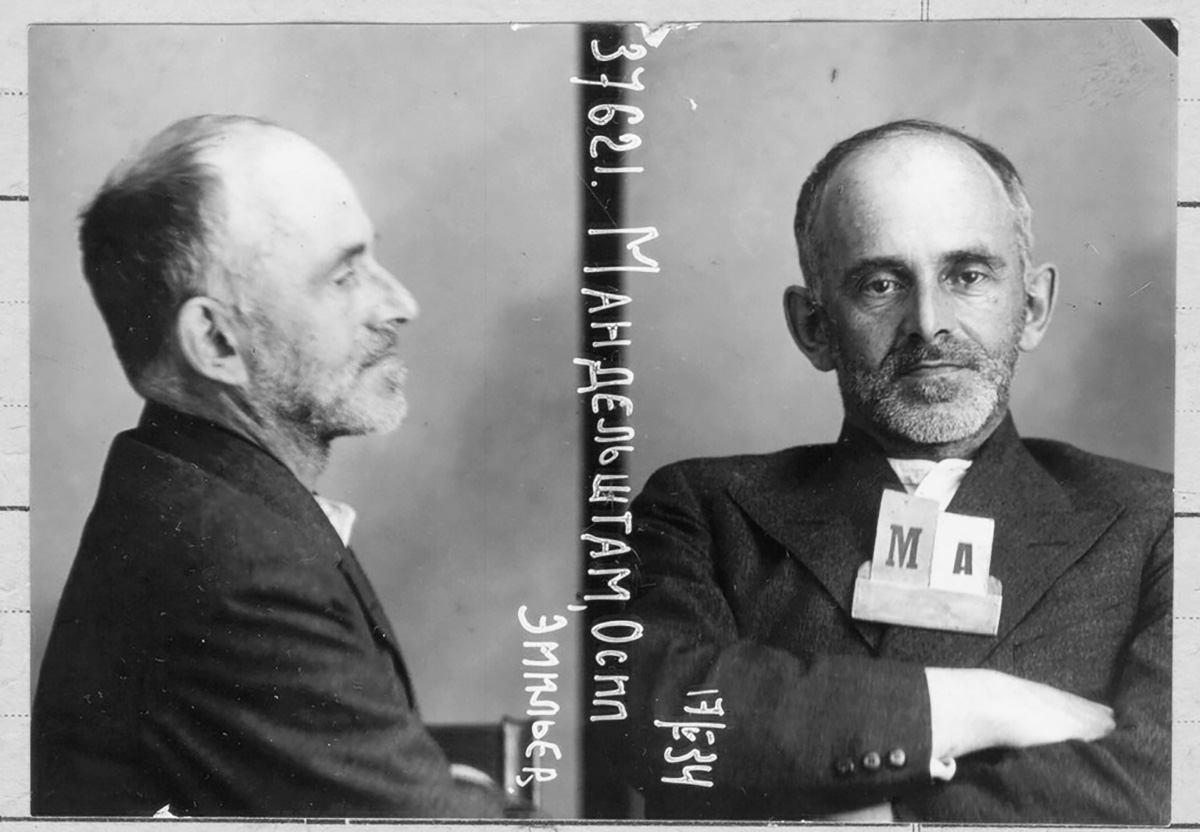

Как Мандельштам держался в тюрьме, на допросах? Правда ли, что пытался покончить с собой?

Все так: он испытал острый психический кризис. Сохранились воспоминания его сокамерника о том, как Мандельштам напал на него в приступе бреда. Этот психический кризис повторился и в ссылке, в Чердыни. Там Мандельштам выбросился из окна больницы, в которой был временно размещен. В итоге после резолюции Сталина Чердынь была заменена на Воронеж — он сам выбрал место поселения. Там была какая-никакая литературная среда, к тому же Воронеж не так далеко от Москвы, куда могла ездить Надежда Яковлевна.

В Воронеже Мандельштам внезапно вернулся к поэзии, там были написаны «Воронежские тетради» и «Стихи о неизвестном солдате» — вершина его лирики. Чем обусловлен такой резкий творческий подъем?

Это связано с тем, что весной 1935-го он от Надежды Яковлевны, только что вернувшейся из Москвы, узнал об участии Сталина в решении своего дела, о его разговоре с Пастернаком. В воображении Мандельштама Сталин из персонификации зла превратился в каком-то смысле в собеседника — в читателя его стихов. Читателя, который, несмотря на всю оскорбительность его инвективы, помиловал ее творца, оценив качество поэзии. Разумеется, реальная бюрократическая логика и Сталина, и Агранова осталась ему неизвестна. Ему и в голову не могло прийти, что в результате Сталин никаких стихов не читал. После этого Мандельштам начинает чувствовать себя обязанным Сталину. Как точно сформулировал, косвенно говоря в дневнике о деле Мандельштама, Михаил Пришвин, Мандельштам попал к Сталину в «нравственный плен».

Это ощущение морального долга перед вождем оказало огромное влияние на характер его поэзии — и в том числе эпических вещей, которые он создал в начале 1937 года — «Стихов о Сталине» и следующих непосредственно за ними «Стихов о неизвестном солдате». О чем этот диптих? О вожде и поэте, который понимает и славит его историческое значение — в первом случае; о поэте и эпохе, которой он присягает на верность, обретая в этом жесте поэтическое бессмертие — во втором. Это такие мандельштамовские вариации пушкинского «Памятника», где «неизвестный солдат», по признанию поэта Надежде Яковлевне, это он сам.

«Стихи о неизвестном солдате», увы, не закончены, он продолжал работать над ними до последних дней на свободе. Но у нас есть последний авторизованный вариант этого текста, который Мандельштам отдал своему другу Сергею Рудакову в 1937 году в Ленинграде. А еще есть считающийся сегодня каноническим вариант Надежды Яковлевны — и две эти редакции не совпадают. Есть основания полагать, что Надежда Яковлевна в 1950-1960-е годы сознательно исказила авторский замысел, разрушила мандельштамовский диптих. «Стихи о Сталине» она утаивала, скрывая текст, уничтожив его авторское название и специально придумав другое, дезориентирующее и нарушающее мандельштамовскую двухчастную композицию, — «Ода».

Мандельштам пишет «Стихи о Сталине» в конце ссылки в 1937-м. Зачем, с чисто прагматической точки зрения, он это делал, если самое страшное уже было позади?

Для Мандельштама все самое страшное продолжалось до тех пор, пока он внутренне не преодолеет последствия той самой инвективы и не реинтегрируется в ряды советских писателей. Его арестовали в мае 1934-го, он не успел стать членом Союза писателей, которого к тому моменту еще не существовало. А жизнь любого литератора в те годы была устроена так, что без членства в Союзе существовать в качестве профессионального писателя в СССР просто не представлялось возможным.

Мандельштаму было принципиально важно заниматься только литературой, он не мыслил себя ни в каком другом социальном амплуа, кроме как в качестве поэта. Для этого необходимо было стать членом Союза и пройти политическую реабилитацию. Которая должна была, по его убеждению, произойти через реабилитацию поэтическую — то есть власти должны были оценить его новые стихи, зачесть их как «искупительный стаж», как он сам формулирует. Мандельштам хочет, чтобы его новые стихи прочитал и оценил Сталин.

Эти стихи ни в коем случае не были «заказными» текстами, написанными «в угоду» кому-то. Мандельштам после 1935 года искренне верил, что будущее — за молодой советской культурой, и хотел быть ее частью. Он осуждал Ахматову, которая стояла на совершенно других позициях, не хотела ассоциироваться с советской литературой, сознательно не участвовала в ней. В разговорах с Сергеем Рудаковым Мандельштам неслучайно связывает поэтическое молчание Ахматовой конца 20-х–первой половины 30-х годов именно с ее «ригористической» политической позицией и не желает как поэт повторять ее судьбы.

В 1938-м его снова арестовали и отправили в лагерь. Во-первых, за что? И во-вторых, зачем Сталину вдруг потребовалось убивать «исправившегося» Мандельштама? Это была такая игра в кошки-мышки, растягивание удовольствия от его мучений?

Его убил не Сталин, а созданная Сталиным машина террора. После возвращения Мандельштама из ссылки начальство Союза писателей прекрасно помнило, что в 1934 году его судьбу определил лично Сталин. И, следовательно, переопределить ее, «реабилитировать» Мандельштама может тоже только он. Никто из литературных чиновников 1937-1938-го не мог и не хотел брать на себя ответственность за его реабилитацию. Сталин же после 1934-го ничего не знал о судьбе Мандельштама и никак им не интересовался. Коммуникаторов между ними — наподобие Бухарина — к тому моменту уже не существовало. Между вождем и поэтом была непроницаемая стена бюрократии.

Мандельштам же настойчиво требовал реабилитации — публикаций, дающих право на членство в Союзе и, что немаловажно, деньги на жизнь. Руководство Союза чувствовало, что этот случай становится предметом писательского внимания, общественного, так сказать, волнения. В обстановке истерии большого террора все это воспринималось болезненно — каждый боялся за свою жизнь. В результате начальство Союза писателей доверило решение этого вопроса НКВД. НКВД решил вопрос как умел: Мандельштама приговорили к пяти годам заключения в лагере, что по тогдашним меркам было чем-то вроде аналога условного приговора в наши дни. На единственном допросе Мандельштам держался очень мужественно, вины своей не признал — и ее действительно на этот раз ни в чем не было.

Судя по всему, на этапе и в пересыльном лагере с психикой Мандельштама повторилась катастрофа 1934 года. По рассказам солагерников, он был не вполне вменяем. Его последние дни страшно себе представить. Обсуждать их подробности, которые мы достоверно не знаем, на мой взгляд, неэтично. Ясно, что ужас последних дней поэта превышает меру нашего сознания.

Образ Сталина всплывает во многих текстах Мандельштама — например, в «Фаэтонщике» (1931) или стихах о Тифлисе («Еще он помнит башмаков износ…», 1937). Анатолий Найман писал, что «этот человек становился его наваждением». Чему учит и от чего предостерегает случай мандельштамовской одержимости Сталиным?

С советским государством в те годы у значительной части человечества были связаны определенные социально-культурные надежды. СССР в глазах многих интеллектуалов был территорией эксперимента, равных которому история не знала. Именно это и завораживало Мандельштама в конце 1930-х, когда он попал под обаяние власти, чувствуя исторический масштаб колоссальных перемены внутри страны и в мире — например, войну в Испании, или грядущую мировую войну, к которой все готовились. Все эти исторические процессы напрямую были связаны, ассоциированы с фигурой Сталина, ведь вождь — тот, чьими руками движется история.

Мандельштам после 1935 года видит в Сталине персонификацию исторической правоты и Будущего, которому он страстно хотел принадлежать. В этих иллюзиях он был не одинок. Подобные чувства испытывает в начале 1930-х Пастернак. Впрочем, в отличие от Мандельшатама — тут они находятся в совершенной, если так можно выразиться, противофазе — с началом Большого террора Пастернак резко разочаровывается в Сталине и далее последовательно, вплоть до публикации «Доктора Живаго» за границей, дистанцируется от советского режима.

Михаил Леонович Гаспаров, говоря о Мандельштаме, заметил: трагично, когда человека убивают его враги. Но вдвойне трагичнее, когда его убивают те, кого он считает своими друзьями. Случай Мандельштама — один из самых показательных примеров заблуждения гениального художника насчет природы власти и ее исторической роли. Но, как бы цинично это ни звучало, тем он ценнее для понимания сложности культуры, ее нелинейности.