Как видят мир художники

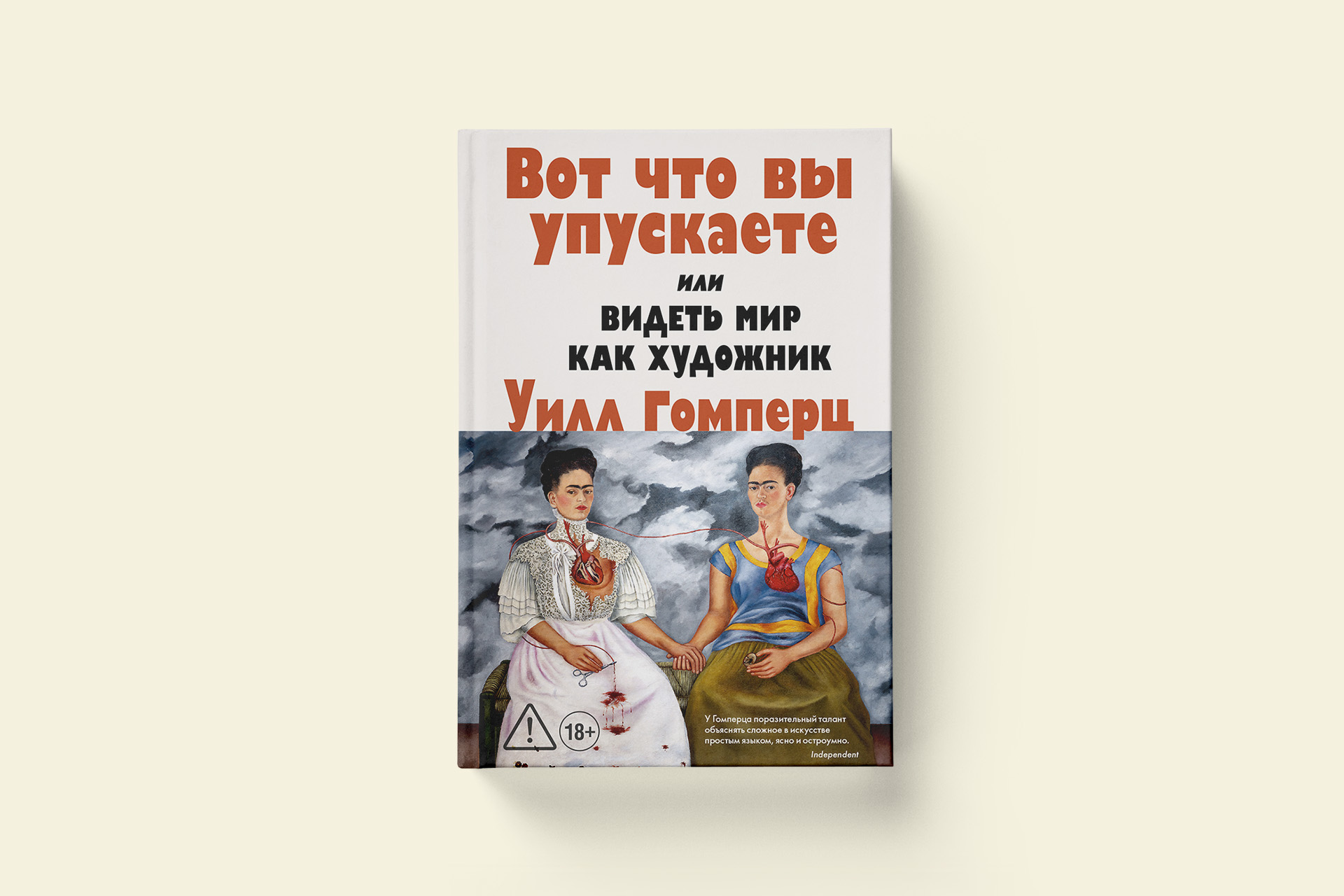

В издательстве «Синдбад» выходит книга «Вот что вы упускаете или видеть мир как художник». В ней искусствовед Уилл Гомперц рассказывает о том, как воспринимают окружающую действительность творцы. «Сноб» публикует отрывок.

Ева Гессе: видеть абсурдность

Ева Гессе видела истину в абсурде. Она исследовала странные сочетания, которые встречаются в повседневной жизни, но обычно остаются незамеченными. Порядок и хаос в ее скульптурах сосуществуют в грубовато-прекрасной гармонии. Ее работы заставляют нас задуматься, насколько скучным было бы все вокруг, если бы не существовало ни сакрального, ни профанного.

Ева Гессе умерла в пятницу, 29 мая 1970 года. Ей было тридцать четыре года. Блестящая карьера одной из самых ярких западных художниц была внезапно прервана агрессивной опухолью мозга. Смерть в столь молодом возрасте, когда художница только-только получила признание, многие назвали бы трагедией. Но я думаю, что сама Ева Гессе, будь у нее такая возможность, резюмировала бы свою несвоевременную кончину одним словом: «абсурд».

Она рассматривала свою жизнь — и смерть — как череду экстремальных событий: только такое определение годилось для их описания. Это существенно повлияло и на нее саму, и на ее творчество. Незадолго до смерти в интервью писательнице, куратору и историку искусства Синди Немзер, которое было опубликовано в журнале Artforum в 1970 году, она говорила: «Ключевое слово — абсурд. <...> Оно выражает противоречия и противоположности. В тех формах, с которыми я работаю, противоречия, безусловно, присутствуют». Так оно и есть. Гессе привнесла в упорядоченность хаос, придала плотности вязкость и сделала несуразной согласованность, играя с масштабами и расположением скульптур. «Я всегда осознавала их абсурдность и формальные противоречия, и это всегда было интереснее, чем создавать что-то усредненное, нормальное, правильного размера, правильных пропорций».

Искусство говорит о жизни, а свою жизнь Гессе считала абсурдной. Такой она ее видела. Но как это изобразить? Как выглядит абсурд? Сюрреалисты прежнего поколения, такие как Сальвадор Дали, Жоан Миро, Леонора Каррингтон, Рене Магритт и Макс Эрнст, играли с идеей абсурда, исследовали абсурдность жизни, пытаясь вытащить на поверх-ность потаенные мысли, спрятанные глубоко в подсознании. Гессе брала на заметку их опыт, но в ее глазах абсурдность выглядела иначе. Абсурд не был для нее какой-то тайной материей, которую следовало извлекать из мира снов; он был ее повседневной реальностью. Ирландский драматург Сэмюэл Беккет выразил словами то, что она стремилась воплотить в своем творчестве. Гессе часто упоминала его абсурдистскую пьесу «В ожидании Годо», где двое бродяг бесконечно и бессмысленно рассуждают о событии (появлении Годо), которого никогда не произойдет. Однако у Беккета есть и другой текст, который, возможно, больше всего помог ей в стремлении визуализировать абсурд. Это рассказ под названием «Конец»; ирландский писатель закончил его вскоре после Второй мировой войны, но опубликовал только и на ее творчество. Незадолго до смерти в интервью писательнице, куратору и историку искусства Синди Немзер, которое было опубликовано в журнале Artforum в 1970 году, она говорила: «Ключевое слово — абсурд. <...> Оно выражает противоречия и противоположности. В тех формах, с которыми я работаю, противоречия, безусловно, присутствуют». Так оно и есть. Гессе привнесла в упорядоченность хаос, придала плотности вязкость и сделала несуразной согласованность, играя с масштабами и расположением скульптур. «Я всегда осознавала их абсурдность и формальные противоречия, и это всегда было интереснее, чем создавать что-то усредненное, нормальное, правильного размера, правильных пропорций».

Искусство говорит о жизни, а свою жизнь Гессе считала абсурдной. Такой она ее видела. Но как это изобразить? Каквыглядит абсурд? Сюрреалисты прежнего поколения, такие как Сальвадор Дали, Жоан Миро, Леонора Каррингтон, Рене Магритт и Макс Эрнст, играли с идеей абсурда, исследовали абсурдность жизни, пытаясь вытащить на поверх-ность потаенные мысли, спрятанные глубоко в подсознании. Гессе брала на заметку их опыт, но в ее глазах абсурдность выглядела иначе. Абсурд не был для нее какой-то тайной материей, которую следовало извлекать из мира снов; он был ее повседневной реальностью. Ирландский драматург Сэмюэл Беккет выразил словами то, что она стремилась воплотить в своем творчестве. Гессе часто упоминала его абсурдистскую пьесу «В ожидании Годо», где двое бродяг бесконечно и бессмысленно рассуждают о событии (появлении Годо), которого никогда не произойдет. Однако у Беккета есть и другой текст, который, возможно, больше всего помог ей в стремлении визуализировать абсурд. Это рассказ под названием «Конец»; ирландский писатель закончил его вскоре после Второй мировой войны, но опубликовал только через восемь лет на французском языке (и позднее сам перевел на английский). «Конец» — это монолог бродяги, который тщетно ищет спасения. Мы встречаем его в тот момент, когда его вышвыривают из приюта для бездомных (или чего-то в этом роде), а затем он слышит диалог между ребенком и его мамой:

Маленький мальчик, вытянув руки и подняв лицо к голубому небу, спросил у матери, как такое возможно. «Заткни пасть», — ответила та.

Неожиданно грубый, агрессивный ответ матери меняет форму и тональность дальнейшего текста. Этот пассаж, на мой взгляд, представляет собой квинтэссенцию работ Евы Гессе — блестящих, волнующих, неожиданных, сеющих диссонанс. Почти красивые, почти уродливые, они создают некое асимметричное напряжение, которое и делает искусство живым. Это тот тип абсурдного искусства, в котором Ева Гессе стала настоящим мастером. Итогом творческих исканий художницы стала работа «Подвешивание» (1966).

Поначалу Гессе считала себя художницей, но после «Подвешивания» поняла, что она скульптор. Работа представляет собой пустую картинную раму (183×213 сантиметров) из каркаса и оплетки, из которой торчит извивающийся змееподобный отросток — словно инопланетное существо пытается поймать прохожего в свои силки. «Здесь я впервые выразила идею абсурда, ощущения крайности, — объясняла она Немзер, добавив: — Вся эта работа выглядит забавно. Это самая нелепая конструкция, которую я когда-либо создавала, и именно поэтому она действительно хороша».

Дико, нелепо, абсурдно — мы постоянно слышим эти слова применительно к самым разным событиям нашей жизни, от неудачной косметической операции до необъяснимых действий политических лидеров. Мы знаем, как выглядит нелепое: танцующий папаша, акула, застрявшая в крыше таунхауса1, — но когда мы видим воплощение иррационального в произведении искусства, то начинаем осознавать вездесущность нелогичного и странного в нашей повседневной жизни. Это тревожное откровение.

Скульптура Евы Гессе «Эннеада» (1966), завершенная в том же году, что и «Подвешивание», представляет собой воплощение упорядоченного беспорядка: вежливый диалог, в котором собеседники говорят не то, что думают; скверное завершение долгожданного праздника; ведущий новостей в шортах и носках. Художница показывает: как бы мы ни старались поступать правильно, жизнь все равно идет наперекосяк. Мы это видим. Но эта работа обладает дополнительной глубиной, что делает ее особенно примечательной. Она представляет собой строго размеченную панель из папье-маше с рядами по девять ячеек (отсюда и название). В каждой ячейке проделано маленькое отверстие, из которого торчит по одной окрашенной нити. Все они одной длины и поначалу свисают ровно, но по мере того как художница добавляет на серую прямоугольную панель все больше рядов нитей, они выходят из-под контроля. Чтобы остановить беспорядочный каскад нитей, спутавшихся на полу, она приподнимает их, насколько возможно, и закрепляет свободные концы на боковой стене. Теперь все они сбились в комок, и понять, какая нить из какого отверстия выходит, попросту невозможно. Это абсурд. Но в то же время это до абсурдного привлекательное произведение искусства, воздействующее на нас силой сгущенного беспорядка, который художница устроила в углу комнаты. Эта неуклюжая конструкция — вариация Евы Гессе на ту же тему, что и неуместное «заткни пасть» из рассказа Беккета. Она действует как шокирующий и бодрящий противовес симметрично размеченной панели, придавая поразительную динамику всей композиции. Уберите любую из двух составляющих — строгую упорядоченность или спутанные нити — и произведение станет скучным, если не безжизненным. Своей «Эннеадой» Гессе напоминает: пусть даже мы и стремимся к порядку, на самом деле нам необходимо и немного хаоса. «Меня тошнит от красивых параллельных линий», — признавалась она Немзер.

Мало кому из художников до или после Гессе удавалось запечатлеть абсурдность жизни с такой же силой и прямотой. Она видела ее очень ясно, сочетая необычное и смешное с мрачным и зловещим. Она вешала скульптуры на стену, хотя нам привычнее видеть их на постаменте; работала с хрупкими материалами, такими как латекс и стекловолокно, а не с крепким камнем или бронзой (и это сущий кошмар для реставраторов, которые сегодня пытаются сохранить ее произведения, буквально распадающиеся на части). В нашем представлении скульптура — нечто прочное и тяжелое, но скульптуры Гессе легки и недолговечны.

Что касается сочетания противоречивых идей, Гессе проявляла здесь смелость и изобретательность. Она совмещала аскетическую эстетику минимализма 1960-х годов с яркостью абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока. Она создавала чувственные эротические аллюзии в виде куполообразных грудей и свисающих тестикул, а затем включала их в композиции, основанные на холодной геометрической абстракции. Баланс противоположностей всегда был очень хрупким. Абсурд окружает нас со всех сторон, просто мы не всегда видим его так ясно, как Ева Гессе, у которой, надо сказать, был непростой жизненный опыт.

Она родилась в Гамбурге в 1936 году. Ее мать изучала искусство, а отец был адвокатом по уголовным делам. У нее была сестра Хелен, старше Евы на два года. Гессе были еврейской семьей, жившей в нацистской Германии, и это стало первым сочетанием несочетаемого в жизни будущей художницы. Родителям удалось найти место для Хелен и Евы в одном из последних поездов операции «Киндертранспорт», отправлявшихся в Нидерланды. Большинство родственников Евы были убиты нацистами, но, к счастью, ее родители спаслись и полгода спустя отыскали дочерей. Семья уехала в Англию, а затем в Америку, обосновавшись в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс. Страх быть покинутой и выселенной прочно засел в душе маленькой Евы. Шел 1939 год.

Ее мать с трудом адаптировалась к жизни на Манхэттене. Она скучала по Германии. Ее психическое здоровье пошатнулось, возможно, осложнившись биполярным расстройством. Обстановка в семье стала напряженной. Все больше тревог, перепадов настроения, все больше абсурда. В 1944 году родители Евы развелись. Год спустя отец снова женился. А еще через год, в 1946 году, мать покончила с собой, спрыгнув с крыши дома. Еве было десять. Она была подавлена, покинута и одинока — но уже иначе.

Она не любила школу и в шестнадцать лет бросила учебу, а в начале 1950-х устроилась работать в журнал Seventeen. Затем она пошла изучать искусство в Купер-Юнион, и там ей очень понравилось. После она поступила в Йельский университет, где училась у легендарного художника, выпускника Баухауса Йозефа Альберса. Она выпустилась в 1959 году и вернулась в Нью-Йорк, где влилась в художественные круги.

Здесь на первых ролях были мужчины, а женщинам в мире искусства приходилось нелегко. А для тревожной, неуверенной в себе художницы это было, как сказала бы сама Гессе, чем-то совершенно экстремальным.

В 1961 году она влюбилась в подающего надежды скульптора Тома Дойла — большого любителя выпивки и бурных вечеринок. Еще одна крайность, еще одна странная комбинация, еще один пример абсурдного притяжения противоположностей. В том же году они поженились. Вскоре художественную сцену покорил поп-арт: это случилось в 1962 году, когда в галерее Сидни Джениса прошла «Международная выставка новых реалистов», где были представлены работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. Атмосфера на Манхэттене менялась, Ева все больше сомневалась в себе, поэтому, когда Тому предложили пожить за границей, оба увидели в этом возможность уехать и пополнить запасы творческой энергии. Правда, была одна серьезная проблема. Тома приглашали в Германию, при одном упоминании которой Ева по-прежнему содрогалась от страха. Если она вернется после стольких лет — не ждет ли ее арест? Не подвергнется ли ее жизнь опасности? Не будет ли ее преследовать тайная полиция? Мысль о возвращении пугала ее, но жизнь в Нью-Йорке, где Ева страдала от творческого кризиса, разочаровывала все больше. В конце концов она решилась уехать в Германию. Именно там она и нашла себя — правда, едва не сломавшись в процессе.